Milton 1849 : quand un conflit religieux conduit à l’homicide

À Sainte-Cécile-de-Milton, au milieu du XIXe siècle, un conflit qui oppose catholiques et protestants dégénère au point de provoquer le décès d’un homme. Ce funeste événement retient non seulement l’attention des gens de la région, mais fascine aussi tout le Québec.

Les premiers colons à venir s’établir dans le canton de Milton sont des anglophones protestants et anglicans. Ils installent leur cimetière dans le 2e rang (aujourd’hui 3e rang près du Parc PME) au début des années 1840. Une première église anglicane, flanquée de son cimetière, est construite à Milton Corner (31, rue Principale) en 1846 ; petits commerces et habitations s’agglomèrent bientôt autour des lieux de culte.

Déjà à ce moment, des catholiques francophones, mais aussi des immigrants irlandais, achètent des terres et s’établissent dans le canton de Milton. Une première église catholique sera construite en 1842, possiblement près du rang Lanctôt, et une deuxième en 1846, à l’emplacement actuel de l’école Sainte-Cécile. L’ouverture des registres de la paroisse catholique de Sainte-Cécile-de-Milton se fera à ce moment. Protestants et anglicans sont surtout installés à l’ouest du hameau, alors que les catholiques sont principalement regroupés dans sa partie est.

En Angleterre, au cours de cette même période, l’Ordre des Orangistes, ainsi nommé en l’honneur du roi Guillaume d’Orange, prend de l’ampleur. Ce mouvement se porte à la défense des protestants et de leurs institutions contre les catholiques irlandais. Plusieurs escarmouches et même des émeutes entre ces deux clans se retrouvent à la une des journaux du Québec.

La Fête-Dieu à Sainte-Cécile-de-Milton en 1849

À Sainte-Cécile-de-Milton, les fêtes religieuses catholiques sont célébrées dès le début de la colonisation par des prêtres missionnaires. En juin 1849, c’est le curé Joseph Quinn qui dessert la nouvelle paroisse de Sainte-Cécile. Il est originaire d’Irlande et il est aussi curé à Granby. Lors de la procession de la Fête-Dieu, célébrée à Milton en juin 1849, les protestants agressent les catholiques, s’en prenant spécialement aux Irlandais qui y participent. Cette attitude belliqueuse nous indique que même en zone rurale, loin des grands centres, l’influence des Orangistes et leurs querelles avec les Irlandais sont bel et bien implantées.

Lorsque la procession arrive devant l’église anglicane, le porteur du dais fait trébucher M. Ashton, un protestant. Ce dernier décide alors d’intenter un procès pour les blessures qu’il a subies. Or, le protestant perd son procès (jugé par un confrère du curé Quinn) et doit même débourser 87$ pour les dommages encourus, une somme très importante à l’époque. Devant ce qu’elle considère comme une injustice à son égard, la communauté protestante est indignée et la colère gronde dans ses rangs.

John Ingram est un colon irlandais établi dans le canton de Granby qui possède aussi une terre à Milton. On imagine qu’il connait très bien le curé Joseph Quinn. C’est peut-être même John Ingram qui fait trébucher M. Ashton… Quoi qu’il en soit, suite à cet incident, John Ingram et sa famille sont la cible des Orangistes du canton de Granby. Entre autres sévices, ces derniers se présentent devant sa maison et crient « Au feu! Au feu! » et lancent des pierres contre les vitres.

Dans le Journal de Québec du 11 avril 1850, on rapporte quelques-unes des persécutions que les fanatiques Orangistes auraient fait subir à M. Ingram et à sa famille entre juin 1849 et mars 1850. Notons qu’à cette époque, les éditeurs de journaux avaient aussi leurs allégeances et que leurs propos peuvent être exagérés.

Le nommé John Ingram fut le point de mire de tous les forfaits. Ils commencèrent par s’attaquer à son verger, dont ils pelèrent les arbres; ils fauchèrent ensuite ses grains qui étaient tous verts, et saccagèrent des champs entiers de blé dans lesquels ils se firent un plaisir de faire des excursions nocturnes. Ils ne s’en tinrent pas là. Ils se jetèrent alors sur les champs de patates qu’ils arrachèrent et détruisirent complètement. Ils firent de même dans ses beaux carrés de blé d’Inde, dont ils ne laissèrent pas subsister un épi. Leur rage, ce semble, aurait du être assouvie ; leurs dégâts étaient assez grands. Pour satisfaire les cœurs de tous les autres scélérats que du ceux du township de Granby. Ils continuèrent donc leur œuvre de destruction. Ils brûlèrent les clôtures des autres champs appartenant à l’infortuné Ingram et auxquels ils n’avaient pas eu le temps de s’attaquer, et puis ils y mirent paître ses bestiaux et les leurs. Leur malice et leur scélératesse ne s’en tinrent pas encore là ; c’était trop peu pour les orangistes de ces townships. Ils firent main basse sur les animaux de leur victime ; ils leur coupèrent le poil, et allèrent jusqu’à leur tondre la queue et les accabler de mille autres mauvais traitements.

Journal de Québec, 11 avril 1850

On imagine aisément le désespoir et la colère de John Ingram, de même que son envie de faire arrêter ces Orangistes fanatiques. Comme premier avertissement, Ingram fait crier sur le perron de l’église qu’il protégerait désormais ses biens et interdirait quiconque de passer sur ses terres après 21 heures. Le 17 septembre 1849, il met la main sur quelques animaux qui errent sur son terrain et il demande à la propriétaire de lui rembourser les dommages. Cette façon de faire était conforme à la coutume établie et il s’en prévalait.

Quelques jours plus tard, informé par un employé d’un Orangiste, Ingram apprend que ces derniers s’apprêtent à aller saccager son terrain du canton de Milton et à libérer ses animaux. Il demande alors à l’un de ses fils de protéger sa maison et, accompagné d’un autre de ses fils, il se rend à sa terre de Milton attendre ces semeurs de troubles, armé d’un fusil.

Le lundi 24 septembre 1849, le père et le fils Ingram attendent les malfaiteurs dans le noir. Mais laissons le Journal de Québec relater les événements.

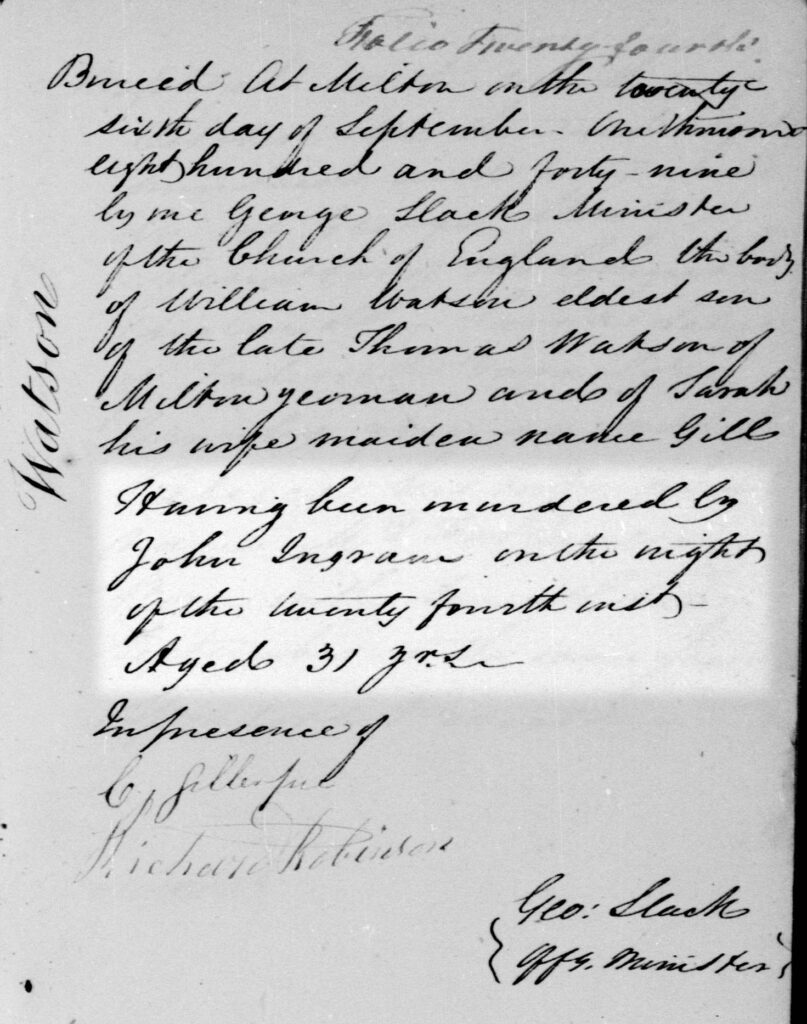

John Ingram [le père] cria au malfaiteur: “ Arrêtez, au nom de la reine, arrêtez, arrêtez, ou c’est moi qui vous arrêterai. Le fuyard ne fit nul cas de la menace et se cacha dans le champ. Ingram demanda à son fils s’il n’en apercevait pas d’autres. Aussitôt celui-ci lui répondit: “ Oui, en voici un autre.” Et il désignait un homme qui pouvait être à la distance de dix a douze pieds et qui marchait aussi dans le blé. Ingram le père lui cria les mêmes paroles qu’à l’autre; mais n’en recevant pas de réponse, et entendant son fils qui lui désignait plusieurs malfaiteurs qui apparaissaient à quelques pas dans le champ, il ne put plus voir de sang-froid saccager le dernier champ qui lui restait et que ces misérables venaient dans l‘intention de détruire et de ruiner. Il tira l’arme qu’il avait dans les mains, et William Watson fut atteint et tué.

Journal de Québec, 11 avril 1850

John Ingram n’entretenait aucun ressentiment contre William Watson, un jeune père de famille, mais le mauvais sort avait mis ce dernier sur la trajectoire d’une balle dont l’objectif était d’apeurer les Orangistes venus saccager sa propriété.

Le procès de John Ingram

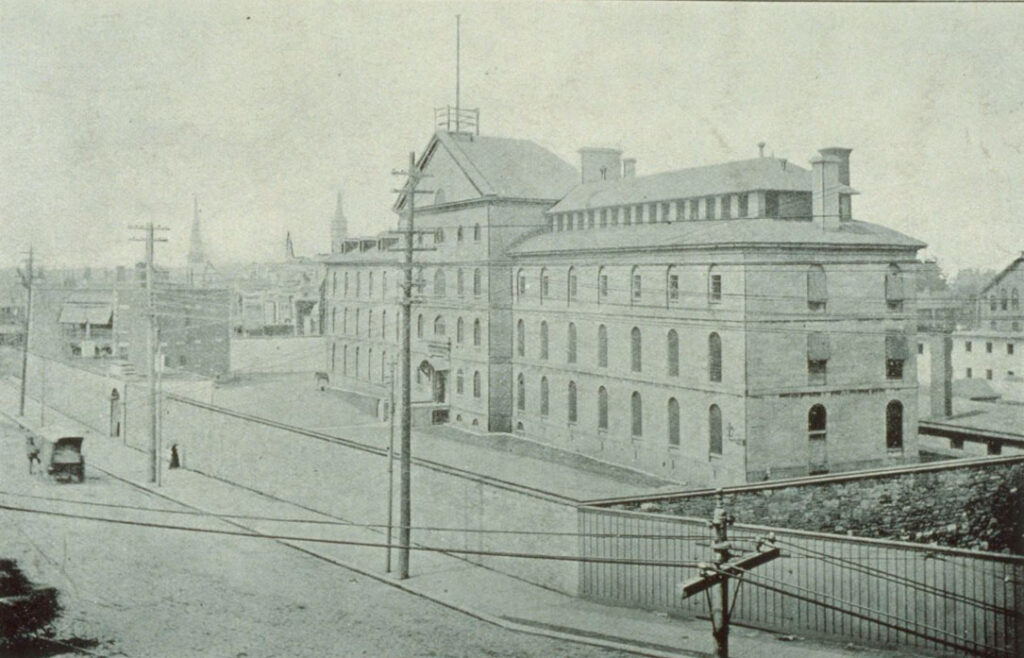

À la suite du décès de William Watson, John Ingram père et son fils William se livrèrent sans résistance aux autorités judiciaires de Granby. Puis, après l’examen des événements, devant une centaine de personnes (il faut considérer qu’en 1851 la population de Granby est de 313 personnes alors que Milton regroupe 275 adultes), John Ingram fut transféré à Montréal pour y subir son procès à la cour criminelle, devant les juges Aylwin et Rolland.

Les avocats M. Coursol et M. Johnson sont chargés de défendre la cause de John Ingram. Ils tentent d’expliquer les circonstances du décès de Watson et font témoigner plusieurs notables en faveur d’Ingram. Ces témoins mentionnent, entre autres, que l’accusé est un bon père de famille, doux et paisible. De plus, tous les faits sur la torture mentale et les dommages qu’il a subis sont évoqués par la défense.

Les juges qui siègent à la cour indiquent aux membres du jury de ne pas tenir compte de la torture et des dommages, mais bien de l’acte commis par John Ingram, soit tuer un humain; la vie d’un homme est plus précieuse que ses biens, ajoutent-ils.

M. le juge Rolland, qui siégeait avec M. le juge Aylwin, a fait sa charge au jurée. Nous ne doutons pas que Son Honneur n’ait agi en cette circonstance d’après sa conscience et son jugement. Il a voulu s’acquitter de son devoir avec impartialité, justice et humanité. Il a voulu remplir dignement et convenablement les fonctions solennelles du juge ; par conséquent relater fidèlement les faits de la cause. Mais il nous peine d’avoir à le dire ; malgré toute sa bonne volonté, malgré son désir le rendre justice, M. le juge Rolland a fait une charge presque totalement au désavantage du malheureux prisonnier à la barre

La Minerve, 25 mars 1850

La sentence

Le 30 mars 1850, John Ingram se présente au banc des accusés. Malgré tout le bon vouloir et les efforts de ses avocats, le malheureux est condamné à mort par pendaison. La date de l’exécution est fixée au 3 mai 1850. C’est l’indignation, autant dans les journaux que chez les amis du condamné. À la suite d’une rencontre réunissant des personnes de toutes tendances politiques et religieuses (selon The Quebec Mercury), ces derniers font signer une pétition dans laquelle ils demandent grâce pour le prévenu, arguant qu’il n’a fait que protéger les siens et ses biens. Le 9 avril, The Quebec Mercury rapporte que la pétition a reçu plus de 3060 signatures. Des requêtes sont aussi envoyées au gouverneur pour demander la grâce d’Ingram.

Les requêtes portent fruit! Le 20 avril 1850, la sentence est commuée et John Ingram est condamné à deux ans de prison à Montréal.

Son retour à la maison

Nous n’avons plus d’informations sur John Ingram par la suite. Nous pouvons donc croire qu’il est retourné à l’anonymat de sa vie. Un certain John Ingram, époux de Jane Hughes, est inhumé à Sainte-Cécile-de-Milton le 24 mars 1863 au cimetière catholique ; il est fort possible qu’il s’agisse du même homme. Car, deux ans plus tard, un autre John Ingram, domicilié à Milton, se marie à Mary Burn à Saint-Joachim-de-Shefford. Sur l’acte, il est écrit qu’il est fils du défunt Ingram et de Jane Hughes et que son témoin est William Ingram. Plusieurs descendants de ce John Ingram et Jane Hughes se sont établis à Saint-Joachim-de-Shefford.

Ce que cette malheureuse affaire nous enseigne, c’est que les tensions de nature religieuse n’étaient pas l’apanage des grands centres, comme Montréal ou Québec, et que les conflits d’outre-mer se sont aussi propagés dans les Cantons-de-l’Est, où on retrouve plusieurs immigrants. Le bon voisinage entre les protestants et les catholiques n’étaient donc pas toujours évident et facile au début de la colonisation. Par contre, la commutation de la peine d’Ingram nous porte à croire qu’il y a eu aussi des mouvements d’entraide et de compassion entre les habitants des cantons.

Sources

Le Canadien, 26 septembre 1849, p. 2

La Minerve, 25 mars 1850, p. 2

The Quebec Mercury, 26 mars 1850, p. 1

La Minerve, 1er avril 1850, p. 2

La Minerve, 4 avril 1850, p. 2

The Quebec Mercury, 4 avril 1850, p. 2

The Quebec Mercury, 9 avril 1850, p. 2

Journal de Québec, 11 avril 1850, p. 1

La Minerve, 22 avril 1850, p. 2

Journal de Québec, 27 avril, 1850, p. 2

George. (2014). Émeutes du 12 juillet 1877 (émeute de 1877). Histoire du Québec.

Isabelle Martin (dir.), Sainte-Cécile-de-Milton, 1846-1996, Éditions Louis Bilodeau, 1995, p. 32.