La sexualité spectacle en Haute-Yamaska, 1969-2009

[…] la soi-disant révolution sexuelle aura été avant tout une libéralisation du marché de la sexualité.1

Michel Dorais

En 1956, le conseil municipal de Granby interdit aux femmes de porter des shorts. En 1969, des femmes dansent les seins nus dans les bars-salons de la ville. En l’espace d’une décennie, la nudité publique devient socialement acceptable… moyennant rétribution. « L’argent déboursé lave l’offense », écrivait le sociologue Michel Dorais.2 La sexualité spectacle était née.3

Au cours des quatre décennies qui s’écoulent entre 1969 et 2009, la sexualité spectacle subit plusieurs transformations. Celles-ci sont provoquées par une reconfiguration continue des pratiques et des discours économiques, judiciaires, moraux et politiques.4 Marchands, juges, groupes de pression et échevins agissent et produisent des discours, tantôt convergents, tantôt divergents, qui provoquent une renégociation constante de la marchandisation de ce secteur de l’industrie du sexe.

Dans un premier temps, ce texte propose de cerner l’évolution de la sexualité spectacle en Haute-Yamaska, de son apparition en 1969, jusqu’à son déclin en 2009. La seconde partie, quant à elle, porte une attention particulière à l’opposition sociale, féministe et politique à ce phénomène polémique.

Le gogo topless

En 1964, le gérant du Condor Club de San Francisco fait porter un monokini à la danseuse Carol Doda, donnant naissance au « gogo topless ».5 En 1966, Maria David et Lisa Alfred imitent Doda et dansent seins nus à l’hôtel York de Montréal. La police arrête les deux danseuses et la cour municipale se saisit de la première cause de « gogo topless » au Québec.6 Flairant l’opportunité de dégager de bons profits, les hôteliers sont prêts à forcer le système de justice à tolérer ce nouveau service. En 1967 et 1968, respectivement 2400 et 3000 causes de gogo topless sont entendues par la cour de Montréal.7 Cependant, comme les tenanciers l’ont compris, cette répression ressemble plus à un combat d’arrière-garde qu’à l’expression des mœurs de l’époque. Les mentalités changent. Me Claude Wagner, ex-ministre de la Justice sous le gouvernement Lesage, l’exprime éloquemment lors d’une causerie donnée à l’hôtel de ville de Granby en juin 1967 : « Il serait plus réaliste de combattre le crime organisé plutôt que de mener la lutte aux danseuses aux seins nus.»8 Me Wagner n’est pas le seul magistrat à abonder en ce sens. Les juges Marcel Marier et Pascal Lachapelle, de la cour municipale de Montréal, puis Philippe Pothier de la Cour supérieure, concluent que les spectacles des danseuses topless n’ont rien d’obscène.9

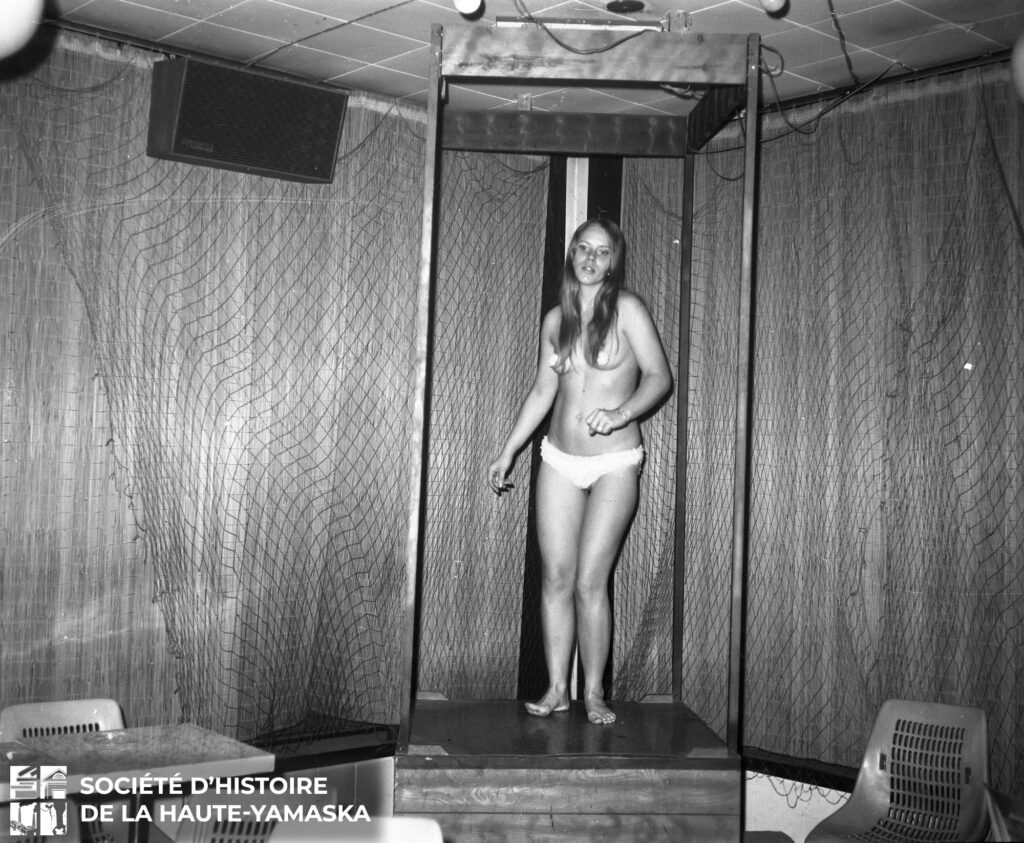

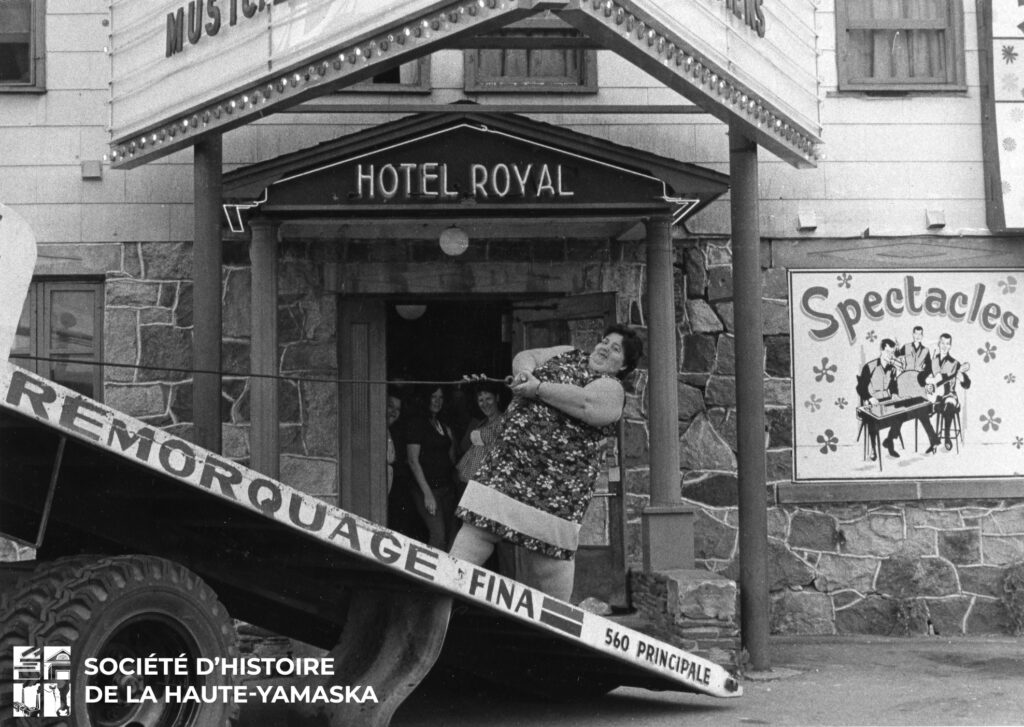

Le gogo topless décriminalisé, les établissements qui l’intègrent dans leurs activités se multiplient, et ce, même en dehors de la région métropolitaine. Selon les sources consultées, c’est en novembre 1969 que le gogo topless gagne la Haute-Yamaska. D’abord à l’hôtel Royal (Granby) et au motel Belval (canton de Granby)10, puis à l’hôtel Windsor (Granby) le mois suivant.11 Dans la région, pas de répression. Les tribunaux ayant déjà décriminalisé le gogo topless, son arrivée dans la Princesse des Cantons-de-l’Est ne fait pas de bruit. D’ailleurs, le maire Paul-O. Trépanier, s’adressant aux chefs de police de la province de Québec l’année précédente, laissait déjà présager qu’il ne s’y opposerait pas : « Les normes pouvant définir l’obscénité [sont] tout à fait inexistantes et […] l’autorité municipale [n’a] rien à faire dans l’établissement de ces normes ».12 Quand on se rappelle que le conseil municipal de Granby avait adopté, en juillet 1956, un règlement interdisant aux femmes le port des shorts, on peut prendre la pleine mesure du changement de mentalité.13

La surenchère

À Granby, en 1969 et 1970, le gogo topless se pratique l’après-midi. Il se prolonge cependant jusqu’à la fermeture des bars à partir de janvier 1971.14 Est-ce une stratégie marchande afin de garder les consommateurs captifs durant le creux commercial suivant la période des Fêtes? Rappelons qu’à cette époque, le topless est une attraction qui fait partie d’une programmation variée : vedettes de la télévision et du disque, hypnotiseurs, magiciens, jongleurs, comédiens, fantaisistes, nains, organistes, etc. Bref, c’est encore le temps des cabarets.

L’année 1974 marque cependant l’avènement d’une érotisation de cette programmation, provoquée d’abord par l’arrivée du striptease.15 Puisant toujours dans le spectaculaire, ces prestations mettent en vedette des femmes jouant des rôles tantôt exotiques, tantôt burlesques. Ces spectacles s’apparentent à ceux des effeuilleuses des chics cabarets des décennies précédentes; or, la révolution sexuelle des années 1970 démocratise ces spectacles érotiques auparavant réservés aux élites montréalaises. Ainsi, en janvier 1974, les Granbyens peuvent se rendre dans un motel du chemin Saint-Paul pour admirer la stripteaseuse Jackie Star et son serpent. L’été suivant, c’est à l’hôtel Royal qu’ils convergent afin d’assister au spectacle de Baby Papillon16, tel que décrit par le romancier Alain Beaulieu :

Pitou LaBotte tenait le rôle du chien, accompagné de sa maîtresse Baby Papillon, dont le corps ondulait derrière lui. Un masque vénitien devant les yeux, elle avançait d’un pas lent, vêtue d’un déshabillé transparent duquel débordait sa poitrine volumineuse. Pitou s’est mis à aboyer et Baby a fait semblant de le réprimander en le fouettant avec le cuir de la laisse. La foule en a redemandé en applaudissant sans ménagement. Mais Pitou s’est écrasé, comme si le châtiment l’avait achevé et Baby Papillon a posé un pied sur son dos pour marquer sa victoire.17

L’année 1974 voit grandir l’offre de spectacles érotiques. L’hôtel Granby imite à son tour le motel Belval, le Windsor et le Royal, en offrant du gogo topless et des spectacles de striptease. L’hôtel Granby dénude aussi la poitrine de ses serveuses.18 En 1975, ce sont les « gogo boys » qui arrivent en ville, d’abord à l’hôtel Windsor, pour quelques spectacles ponctuels, puis pendant plusieurs mois consécutifs à l’hôtel Granby.19

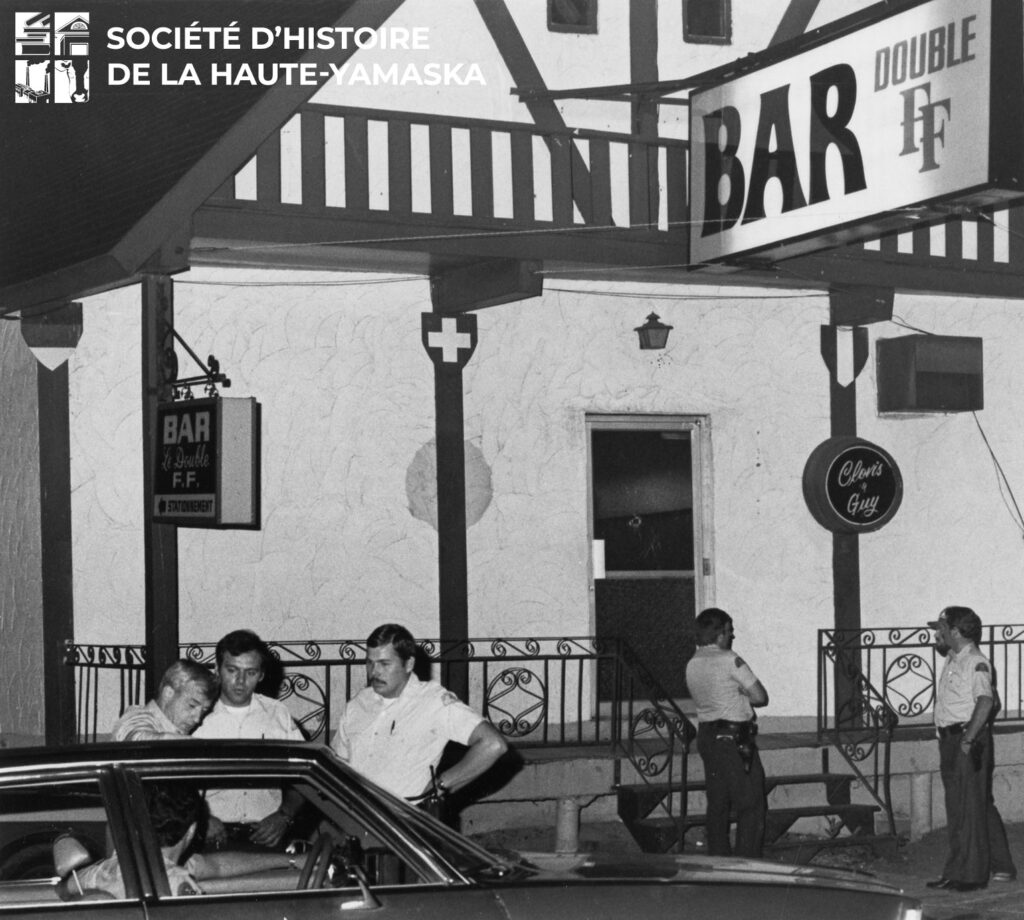

À partir de 1976, certains tenanciers délaissent les spectacles de variétés et se consacrent exclusivement à l’érotisme. La première entreprise du genre est le bar Double FF. C’est Guy F., propriétaire de l’hôtel Saint-Paul, qui acquiert avec son frère le restaurant La Barrique, change sa vocation et le transforme en un bar dédié uniquement aux services érotiques : serveuses topless, danseuses topless, striptease, gogo boys, film érotique. Le Double FF jette ainsi les bases du « bar de danseuses » en Haute-Yamaska.

Et la surenchère se poursuit. Certains établissements réunissent spectacles et cinéma pornographique. Les couples érotiques, c’est-à-dire la mise en scène d’une relation sexuelle, s’ajoutent aussi aux différents spectacles offerts.20

Les années 1980 voient la multiplication des motels, hôtels et bars offrant des spectacles érotiques, et ce, même dans des endroits excentrés : l’hôtel Waterloo (Waterloo), le club Hypersex (Granby), le bar 102 (Granby), le Flash à gogo (Granby), l’Amazone (Granby), le bar-salon Nid Condor (Granby), le bar l’Occasion (Roxton Pond), le bar Milton (Sainte-Cécile-de-Milton) et le bar Sexe 68 (Saint-Alphonse-de-Granby).

Établissements ayant offert des spectacles érotiques en Haute-Yamaska

| Ville | Nom | Adresse | Période |

|---|---|---|---|

| Granby | Motel Belval | Bernard | 1420, rue Principale | 1969-[1980] |

| Granby | Hôtel Royal (La pieuvre) | 800 , rue Principale | 1969-1977 |

| Granby | Le Cabaret | Le casino | 800, rue Principale | 1978-[198-?] |

| Granby | Hôtel Windsor | 71, rue Principale | 1969-1975 |

| Granby | Hôtel Granby | 37, rue Principale | 1974-1976 |

| Granby | Double FF | Empire du sexe | 38, rue Saint-Charles Nord | 1976-[1989] |

| Granby | Club Hypersex | 1092, rue Principale | 1982-1984 |

| Granby | Flash à gogo | 197, rue Principale | 1983-1985 |

| Granby | Bar 102 gogo | 102, rue Saint-Jacques | 1983-1984 |

| Granby | Le Studio | 176, rue Principale | 1985-2009 |

| Granby | Bar la rencontre | L’Amazone | 635, rue Cowie | 1985-1986 |

| Granby | Le Palais | 635, rue Cowie | 1996-1997 |

| Granby | Le bar discrétion | Bar Cléopâtre | 112, rue Saint-Jacques | [1995-1998] |

| Granby | Bar Saint-Charles | Charlène | 41, rue Saint-Charles Nord | [1995-2001] |

| Granby | Nid Condor | Excitation | 1599, rue Principale | [1980-1997] |

| Saint-Alphonse-de-Granby | Bar Sexe 68 | Chez Marlène | 103, route 139 | 1983-[1998] |

| Saint-Alphonse-de-Granby | Chez Valmont | 103, route 139 | 2001-2012 |

| Sainte-Cécile-de-Milton | Bar Milton | 11, route 137 | [1983-1986] |

| Roxton Pond | Cabaret l’Occasion | Route 139 | 1983-1984 |

| Waterloo | Hôtel | Bar Waterloo | 6167, rue Foster | [1977-1981] |

Danses aux tables, danses contact et isoloirs

Pendant les années 1980, les danses aux tables deviennent monnaie courante dans les bars du Québec.21 Pour la première fois, les danseuses ne performent plus sur une scène, mais à proximité des clients attablés. Le 4e mur tombé, la surenchère se poursuit : dès lors, l’intimité et la proximité entre clients et danseuses ne cesse d’augmenter.

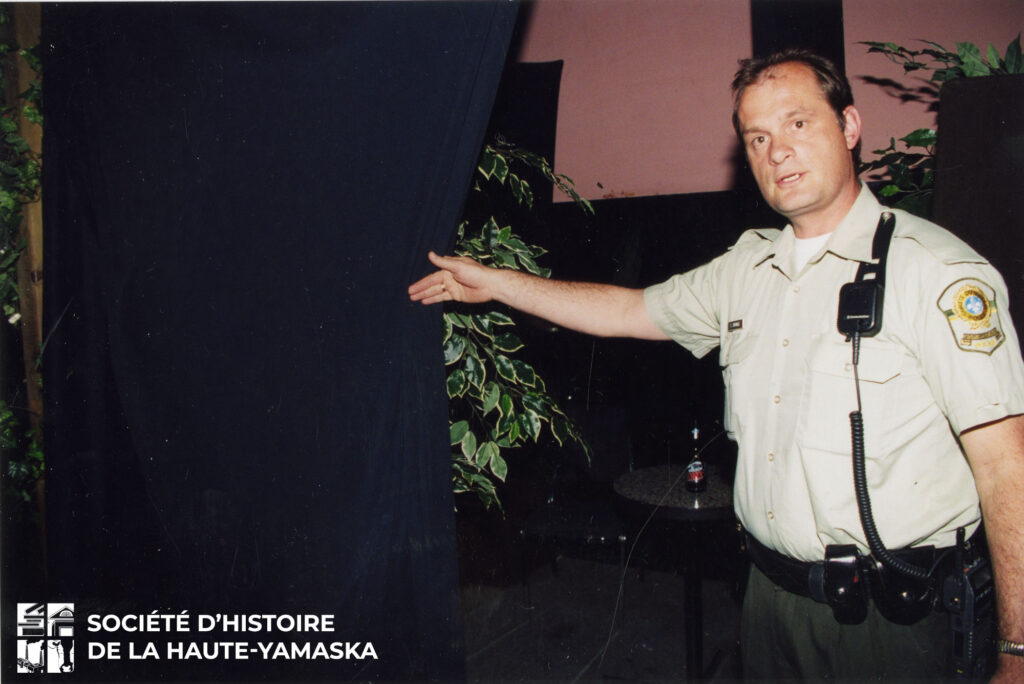

Dans les années 1990, des isoloirs sont aménagés dans les bars afin de permettre les danses privées. Cette période inaugure aussi les contacts physiques entre client et danseuse, allant de la simple caresse jusqu’à la prestation de services sexuels. Comme à l’époque du gogo topless, les tenanciers tentent alors de forcer le système de justice à tolérer ces nouveaux services et à redéfinir ce qui est, ou non, un acte prostitutionnel. Ils ont finalement gain de cause lorsque la légalité des danses contact est finalement établie par la Cour suprême du Canada, en 1999.22 Nous avons pu identifier trois bars qui offraient des danses contact dans des isoloirs : le bar St-Charles et Le Studio, à Granby, et le bar Chez Marlène, à Saint-Alphonse-de-Granby.

« Bars à gaffe »

Le secteur des bars de danseuses subit plusieurs transformations au cours des années 1980 et 1990, une période caractérisée par une récession et des taux de chômage très élevés.23 Comme indiqué précédemment, c’est une période qui donne naissance à des performances érotiques de plus en plus osées. Un autre changement majeur s’opère quant à la rémunération des danseuses. Durant cette période, leur salaire diminue progressivement…jusqu’à disparaître. Les tenanciers introduisent même des frais de bar, obligeant les danseuses à payer un droit d’entrée pour travailler. Ainsi, « d’un emploi d’artiste de spectacle salarié, il est devenu un travail à pourboire dans le secteur des services. »24

La nature du travail change également, glissant de plus en plus vers la prostitution. Comme l’indiquent plusieurs études25 les danses contact dégoûtent de nombreuses danseuses. C’est le cas d’Alex, danseuse au Studio, qui, se confiant à un journaliste de La Voix de l’Est, décrit avec mépris la détérioration de ses conditions de travail : « Je veux quitter le métier. Je commence à haïr les hommes. Parce que nous dansons, ils pensent que nous sommes des filles faciles. Et pourtant, je ne veux absolument pas qu’ils me touchent. » Sa collègue Noémie est du même avis : « D’accord, je me montre toute nue pour faire de l’argent, mais de là à me faire toucher, ça non. Je respecte trop mon corps pour cela et il y a des limites à vouloir faire de l’argent. »26

Celles qui refusent les danses contact voient cependant leurs revenus diminuer et peuvent même perdre leur emploi, « déclassées par celles qui les acceptent et qui offrent parfois des extras. »27

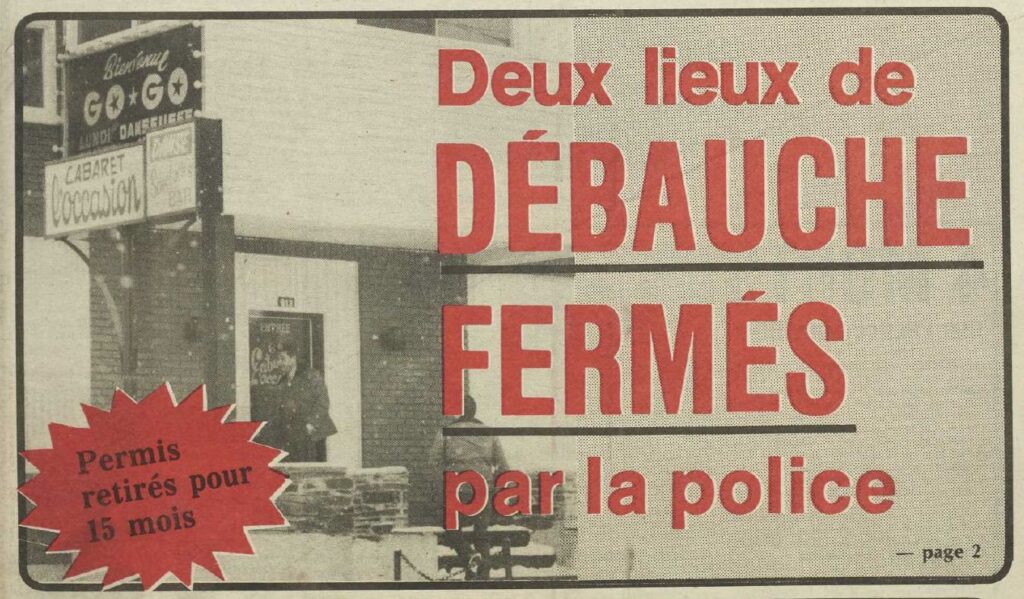

Par extra, il faut comprendre la prestation de services sexuels. L’émergence de la prostitution dans les bars de danseuses s’explique par le contexte propre à ces établissements : proximité physique entre clients et danseuses, présence des isoloirs, baisse et insécurité du revenu des danseuses, compétition entre danseuses, tolérance ou participation active des tenanciers.28 La prostitution atteint de telles proportions dans certains établissements qu’on commence à les distinguer en les appelant « bars à gaffe ».29 Comme partout au Québec, ce phénomène se manifeste en Haute-Yamaska, où plusieurs tenanciers et danseuses sont mis à l’amende pour avoir tenu une maison de débauche ou pour s’être livrés à des actions indécentes.30 C’est le cas au Bar Milton et au Cabaret l’Occasion en 1984, puis à l’Empire du Sexe, où, en 1988 :

« Des danseuses se permettaient des gestes répréhensibles à l’occasion de ‘’danses aux tables’’. Attouchements, masturbation, fellation et relations sexuelles complètes étaient des services offerts aux clients moyennant des prix variant entre $25 et $60. »31

Le bar Le Palais est aussi le théâtre d’activités prostitutionnelles en 1997,32 tout comme les bars Saint-Charles et Chez Marlène en 1998.33 Le cas du bar Chez Marlène est particulier, car c’est le seul bar où notre étude a été en mesure d’identifier une technique de contre-répression policière.34 Si la prostitution peut avoir lieu à l’insu ou avec l’approbation passive du personnel de bar, certains tenanciers et gérants y participent activement en encadrant ce commerce et en prenant des mesures afin de le protéger de la police. À partir de l’introduction des isoloirs, les actes prostitutionnels s’y déroulent la majorité du temps, car ils offrent un maximum de discrétion. Aussi, les isoloirs du bar Chez Marlène étaient « dotés de lumières rouges activées à partir du comptoir » afin d’avertir les danseuses de l’arrivée des policiers.35 C’est pour cette raison que les policiers de la Sureté du Québec y effectuent sept descentes en deux ans,36 y saisissant des isoloirs à plusieurs reprises. Dans tous les cas, la Régie des permis d’alcool ferme ensuite ces établissements pendant une période variable selon la gravité des délits.

La prostitution a aussi pour effet de chasser les clients cherchant seulement à assister à un spectacle, incommodés par des danseuses qui, souligne le propriétaire du Studio (Granby), font « l’étalage de tous les services [sexuels] qu’elles offrent et des prix qui y sont associés. »37 Cela a pour effet de changer le type de clientèle et de marginaliser d’autant plus les danseuses qui résistent au glissement de leur métier vers le travail du sexe.38

Violence et trafic de drogues

« Le caractère de la violence dans l’industrie de la danse érotique québécoise est bien particulier, au sens où elle est omniprésente, liée à tous les acteurs à divers degrés, transcendante à tous les crimes et lourde de conséquences. »39 C’est ce que met en évidence la chercheuse en criminologie Yamilée Nicolas-Pierre. Parmi les trois types de violences qu’elle identifie – violence physique, sexuelle et psychologique – la violence physique serait la moins fréquente. Si notre étude n’a pas la prétention de démentir ce constat, force est néanmoins de constater que les bars de danseuses de la Haute-Yamaska ont été le théâtre de plusieurs événements d’une grande violence physique. C’est le cas en 1980, au Double FF, où un client mis à la porte envoie une décharge de fusil à canon tronçonné dans le dos d’un portier.40 En 1981, un portier du Casino est condamné pour voies de fait sur un client.41 L’année suivante, deux tireurs l’assassinent sur son lieu de travail ; la victime est atteinte de cinq balles.42 En 1983, après avoir été sauvagement battue par un client, une serveuse-danseuse du bar Milton tue son agresseur d’un coup de couteau.43 En 1994, deux danseuses perdent la vie lors de l’incendie du Nid Condor (Granby). Bien qu’aucune accusation n’ait été portée, on présume qu’il s’agissait d’un incendie criminel commandité par les Hells Angels.44 Quelques mois plus tard, une bombe explose dans l’entrée du bar Le Studio (Granby). Heureusement pour elles, les cinq danseuses qui y dormaient ne sont pas blessées.45

Ces deux derniers événements nous amènent à aborder la vente de stupéfiants. Selon Nicolas-Pierre, ce commerce illicite a lieu dans tous les bars de danseuses du Québec ; chacun d’eux abrite un vendeur attitré.46 Quant à la clientèle, elle se recrute aussi bien parmi le public que chez le personnel.47 Cette concentration de consommateurs, explique la criminologue, favorise la surreprésentation des vendeurs.48 Il est probable que l’incendie du Nid Condor et l’attentat à la bombe au Studio, en 1994, soient liés au commerce de la drogue. Durant les années 1990, ce commerce est sous le contrôle des Hells Angels. Or, le principal délateur durant l’opération SharQc explique comment le gang procédait lorsqu’un tenancier de bar de danseuses refusait de coopérer : « Quand tu as un problème dans un bar, tu mets le feu ou tu tues le propriétaire ».49

La menace semble efficace. Ainsi, à la suite d’un incendie et d’un attentat à la bombe dans deux bars de la région, les vendeurs de stupéfiants seront à même de pratiquer leur commerce en toute liberté. Au bar l’Excitation (anciennement le Nid Condor), le commerce de stupéfiant commence quelques mois après l’incendie : « Le tribunal [de la Régie des alcools] a pris bonne note du trafic de stupéfiants qui s’y était déroulé fin 94, début 95. »50 Un rapport de décision de la Régie des alcools, daté de 1998, permet d’établir l’existence d’un trafic similaire au Studio. Décrivant les difficultés induites par le trafic de drogues et la présence de membres de groupes criminalisés dans son bar, le tenancier du Studio déclare : « Le moindrement que je prendrai des mesures, tout va éclater (…) Je ne suis pas capable de les sortir. »51 Une situation analogue se produit au bar St-Charles, où, en 2001, la Sureté municipale de Granby arrête un vendeur de cocaïne.52

Il est important de mentionner que les trafiquants de drogues ne limitent pas leur trafic aux bars de danseuses. Au tournant des années 2000, ils s’infiltrent dans tous les bars de Granby, à la solde, semble-t-il, des Evil One’s, un groupe école des Hells Angels. Lorsqu’interviewé par un journaliste de La Voix de l’Est, un propriétaire de bar à Granby déplore la situation : « Ils sont partout. On se parle entre propriétaires et c’est comme ça dans tous les bars. »53

La contestation citoyenne

Prostitution, violence et trafic de drogues donnent mauvaise réputation aux bars de danseuses et contribuent au déclin de ces commerces. Cependant, les premières résistances aux spectacles érotiques s’organisent non pas en réaction à la criminalité, mais sur des bases morales et féministes. Comme le soutien l’historien Stephen Garton, la révolution sexuelle des années 1970 subit un contrecoup durant les années 1980 et 1990.54 Dès lors, des mouvements de contestation s’attaquent aux marchands de sexe.

En Haute-Yamaska, ce phénomène s’observe pour la première fois à Granby en 1983, où un comité anti-pornographique est formé à l’initiative d’Informaction-Femme.55 Selon la secrétaire de l’organisme, le comité se donne comme première tâche de « tenter d’abolir certaines affiches dégradantes comme celles qu’on peut voir au bar 102 ».56 Leur préoccupation? L’image de la femme et la protection de la jeunesse. Fort de l’appui d’une pétition de 2800 signataires, le comité réussit non seulement à persuader le propriétaire à retirer quatre affiches explicites, mais aussi à infléchir la position de la Ville de Granby qui, depuis la fin des années 1960, adoptait une attitude de laisser-faire vis-à-vis les spectacles érotiques.57 Ce changement d’attitude se manifeste par l’intervention du maire Paul-O. Trépanier, qui, se rangeant derrière le comité, parlemente directement avec le tenancier. Mais la Ville, comme l’indique le maire, « ne peut pas faire enlever ces affiches ».58 Tout au plus, elle s’engage à discuter de cette problématique avec l’Union des municipalités du Québec et avec la Fédération canadienne des municipalités.59 Interrogé par La Voix de l’Est dans le cadre de cette polémique, Me Pierre Gilbeau, substitut du procureur général de la province de Québec à Granby, explique les limites des actions que peuvent poser les municipalités : « La notion d’obscénité, c’est très relatif. C’est extrêmement difficile à établir, même pour les tribunaux. De plus, c’est le gouvernement fédéral qui légifère en ce domaine. »60 L’initiative revient donc aux groupes de pression. Une situation semblable se répète en 1985, lorsque le tenancier du bar l’Amazone fait installer un immense panneau, rue Cowie, illustrant une femme nue. Ayant reçu plusieurs appels téléphoniques de plaintes à ce sujet, la conseillère Yolande Comeau leur répond que la Ville « ne peut obliger le propriétaire à modifier son enseigne », mais elle rappelle que « des pressions populaires avaient eu raison du bar 102 ».61

La contestation municipale

Comme le maire Paul-O. Trépanier l’avait souligné en 1968, l’établissement des normes en matière d’obscénité ne relève pas de l’autorité municipale. Aussi, qu’elles le veuillent ou non, les villes adoptent une attitude relativement passive face à l’émergence des bars de danseuses et à la surenchère de leurs services. Cependant, les choses changent au tournant des années 1990. Certaines municipalités cherchent à contourner l’impasse et à réguler les spectacles érotiques. Pour ce faire, elles déploient deux stratégies : l’opposition à l’attribution de permis d’alcool et l’établissement de règlements de zonage contraignants. Si la première stratégie donne des résultats mitigés, l’autre s’avère très efficace, comme le démontrent les exemples suivants.

En 1990, un tenancier granbyen prévoit ouvrir un bar de danseuse au 495, rue Principale, à Granby. Or, c’est sans compter sur l’opposition de son voisin La Maison d’Accueil Le Joins-toi, dont la mission est la réinsertion sociale d’ex-détenus. Le Joins-toi craint que l’établissement d’un bar à proximité de ses locaux nuise à ses activités. Aussi, l’équipe du Joins-toi, prosaïque et déterminée, tente de bloquer ni plus ni moins l’ouverture du bar. C’est ce que nous apprend une lettre adressée au Maire Mario Girard :

« Nous comprenons que cet édifice étant situé en zone commerciale, la municipalité de Granby ne peut refuser la demande de permis que [le tenancier] fait pour l’établissement de son commerce. Par contre le permis d’alcool n’a pas encore été obtenu. Nous comptons bien intervenir à ce niveau et nous opposer à cette demande ».62

Sensible à la cause de la maison de transition, la municipalité s’oppose à l’attribution du permis d’alcool par voie de résolution lors d’une assemblée spéciale du conseil municipal le 9 avril 1990.63 Finalement, aucun bar n’est ouvert au 495, rue Principale. Les archives de la régie des alcools ne contenant pas de demande de permis pour cette adresse, la pression conjointe du Joins-toi et de la Ville aurait-elle découragé le tenancier d’aller de l’avant avec son projet? Il est important de noter que c’est la première fois qu’une municipalité de la Haute-Yamaska pose un geste concret afin de réguler la sexualité spectacle.

Un scénario semblable se répète en 2001 à Saint-Alphonse-de-Granby, où la municipalité s’oppose à la réintroduction de la danse nue au Bar Chez Valmont (anciennement Chez Marlène). Lors d’une audience du tribunal de la Régie des alcools, le maire Clément Choinière dépose en ce sens une pétition de 170 noms.64 La Régie délivre malgré tout le permis demandé par les tenanciers, car, selon elle, « le citoyen, s’il n’est pas limité par les règlements municipaux, a droit d’opérer toute entreprise. Le Bar chez Valmont inc. l’a fait. »65

En Haute-Yamaska, c’est la municipalité du canton de Granby qui utilise pour la première fois un règlement de zonage afin de réguler les spectacles érotiques. En 1990, un homme d’affaires de Montréal tente d’innover dans le marché régional en ouvrant un lave-auto érotique. Le journaliste Benoit Lapierre s’y rend à l’occasion d’un reportage et décrit les services offerts :

« Une jeune femme dans la vingtaine attendait qu’une voiture se pointe devant les portes du lave-auto pour aller se mettre en tenue de travail : des souliers à talons hauts et un bikini qu’elle enlèvera pièce par pièce selon le service demandé. Si elle reste dans cette tenue, le client paiera 15 $ pour le lavage. Mais s’il lui demande de le faire les seins nus, cela grimpe à 25 $. Et si elle ne garde que les souliers, la voiture sera nettoyée pour 35 $. »66

Or, le conseil municipal ne veut pas de ce type de commerce sur son territoire. Le jour de l’ouverture du lave-auto, il donne un avis de motion d’un règlement selon lequel seuls les établissements « qui détiennent un permis d’alcool pourront exploiter l’érotisme et la pornographie en leurs murs. »67 Mais le règlement est beaucoup plus sévère que ne le laisse présager cet avis. Après l’adoption du règlement 395-90, le maire Louis Choinière est catégorique : « Ça va devenir presque impossible d’opérer un tel commerce. On a mis dans le règlement tellement de normes à respecter ne serait-ce qu’au niveau de la bâtisse où pourraient se dérouler de telles activités, que je ne penserais pas qu’on puisse à nouveau se réveiller un jour avec un autre problème du genre »68 Ce qu’explique le maire, c’est que la municipalité a établi, en toute conscience, des normes pratiquement impossibles à respecter. Par exemple, le règlement stipule que les commerces à vocation érotique doivent être implantés sur un terrain beaucoup plus grand que nécessaire : « Le terrain sur lequel se fera cette activité devra être un lot distinct au cadastre, ayant une superficie minimum de 2 hectares ».69 À l’instar de la municipalité, une quinzaine d’organismes de la région de Granby s’opposent à l’ouverture du lave-auto, dont le CAPAS, la FORGE, Entr’elle et Prévention contre le suicide. Ayant préalablement présenté une pétition de 2000 signatures,70 ils se rendent en masse à l’assemblée du conseil municipal. Le 6 juin 1990, l’adoption du règlement 395-90 a lieu devant une salle comble.71 Certains citoyens, selon les dires du maire Choinière, auraient également tenté d’intimider la clientèle du lave-auto : « Y’en a qui ont même surveillé le lave-auto pour savoir qui s’y rendait. Si jamais le lave-auto ouvre à nouveau, certains vont finir par trouver gênant d’aller y faire laver leur voiture ».72 Le lave-auto ferme finalement ses portes après seulement quelques mois d’existence. Sa courte présence a néanmoins eu l’effet d’un électrochoc, aussi bien sur les groupes de pression que sur le conseil municipal. Elle provoque la quasi-interdiction de tous commerces à vocation érotique, dont les bars de danseuses, sur le territoire du canton de Granby.

Un scénario semblable se répète à Granby en 2000 où, comme dans le canton, un nouveau commerce dérange. Il est alors question de l’ouverture d’un complexe XXX, décrit en ces termes dans un reportage de La Voix de l’Est : « L’endroit, avec entrée avant et arrière, comprendrait quatre salles [de cinéma] de 25 places, une dizaine de cubicules (trois pieds par six pieds) pour des séances de visionnement en solitaire ainsi qu’une boutique érotique ».73 Plusieurs personnes et organismes désapprouvent l’arrivée d’un tel commerce. La Société de développement commerciale (SDC) considère que le complexe XXX nuirait à la revitalisation du centre-ville, car, selon sa directrice Josée Archambeault, il provoquerait une hausse de la criminalité : « Ça ne prend pas la tête à Papineau pour savoir ce qui va suivre : la drogue, la prostitution ».74 Les craintes de la SDC ne sont pas sans fondements. Comme expliqué plus haut, les bars de danseuses de Granby, au tournant des années 2000, sont le théâtre de trafic de drogues et de prostitution. Le Centre d’aide et de prévention des agressions sexuelles (CAPAS) s’oppose également au complexe XXX. Comme l’indique sa coordonnatrice Chantal Brassard, l’opposition du CAPAS se base sur une réflexion féministe : « C’est un commerce qui va valoriser et prôner la soumission des femmes et on est contre ça. C’est la plus grande forme de discrimination sexiste ».75 Le pasteur Michel Martin, de la paroisse protestante Emmanuel de Granby, mobilise également ses ouailles contre un projet qu’il qualifie en ces termes : « Du côté religieux, c’est immoral. Du côté des femmes, c’est dégradant. Et au niveau socioculturel, un commerce comme ça ne pourrait qu’apporter sa part de problèmes: prostitution, drogue, motards».76

La SDC et le pasteur Martin rédigent et font circuler deux pétitions chez les marchands et les consommateurs du centre-ville et dans les églises protestantes et catholiques. De son côté, le CAPAS assume le leadership du monde communautaire et présente une dizaine de lettres au conseil municipal.77 Selon le maire de Granby Michel Duchesneau, ces efforts de mobilisation portent fruit, car de nombreux citoyens appellent à la ville afin de se plaindre : « J’en ai peut-être reçu une dizaine. Ça peut sembler peu, mais c’est rarissime que les gens prennent directement le téléphone pour appeler à l’Hôtel de ville. Je ne me rappelle pas avoir eu plus de deux ou trois messages pour n’importe laquelle des décisions prises par le conseil ».78 Une foule de 350 personnes se présente à l’assemblée du conseil du 6 mars 2000, les citoyens s’entassant jusque dans les corridors.79 La SDC et le pasteur Martin y déposent leurs pétitions, signées par un total de 9028 opposants. Mais comme le constate Michel Duchesneau, la Ville n’a pas les pouvoirs de s’opposer à l’ouverture du complexe XXX : « On aurait souhaité qu’il n’y ait pas ce genre d’activités sur la rue Principale […] Mais selon les informations qu’on a obtenues, on n’a pas le droit de refuser ce genre de permis à partir du moment où tout est conforme aux règlements ». C’est ce constat qui pousse la municipalité à adopter un règlement limitant l’implantation de commerces à vocation érotique à Granby, en les restreignant à une zone au nord-ouest de la ville, dans le « secteur des rues Saint-Jude Nord et Simonds Nord ».80 Dès lors, la rue Principale, qui a vu naitre et fleurir la sexualité spectacle à partir de 1969, entame son « grand nettoyage ». Cette relégation spatiale est confirmée en 2003 lors de l’adoption d’un nouveau règlement de zonage.81 Le début du 21e siècle voit ainsi émerger une pluralité de discours convergents, aussi bien économiques, sécuritaires, féministes et religieux, qui pousse la Ville de Granby à règlementer la commercialisation de la sexualité. Aussi, à partir de 2000, la municipalité prend-elle l’initiative dans la lutte à la sexualité spectacle. Mais elle ne s’arrête pas là.

S’il devient impossible d’en ouvrir de nouveau au centre-ville, les commerces érotiques existants détiennent un droit acquis. Or, bien déterminée à en finir, la Ville de Granby entreprend des démarches en 2008 afin d’exproprier Le Studio.82 Comme justification, le maire Richard Goulet adopte un argumentaire basé sur des raisons économique et morale : « On parle de développer une place publique et de laisser les familles se réapproprier le centre-ville. Mais pour ça, il faut qu’il y ait des commerces appropriés. »83 Cette initiative reçoit l’appui du CALACS Granby, qui y voit l’opportunité de sensibiliser la population aux effets délétères de l’industrie du sexe :

« Pour le CALACS, l’enjeu est beaucoup plus grand que le simple fait d’embellir le centre-ville de Granby! Le CALACS y voit une opportunité pour la population et les élu(e)s de prendre position contre la machine qu’est l’industrie du sexe. »84

La Ville finit par passer à l’acte et procède à la démolition du Studio en 2009. Mécontents de l’indemnisation offerte, les tenanciers poursuivent la municipalité en justice. La cause se rend jusqu’en Cour suprême, qui donne raison à la Ville en 2019. Au total, la municipalité aura dépensé plus de 2 millions de dollars dans cette affaire.85

La fin d’une époque

La démolition du Studio est l’expression locale d’un phénomène national. Depuis la fin des années 2000, les bars de danseuses ferment partout au Québec. C’est ce que soutient Renaud Poulin, PDG de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec, lors d’une entrevue donnée en 2023 :

« Il y a une quinzaine d’années, on avait environ 220 ou 225 établissements avec spectacles érotiques à travers le Québec. Juste avant la pandémie, déjà, il y avait une décroissance importante, et on ne sait même pas s’il en reste une soixantaine en ce moment. »86

Peter Sergakis, président de l’Union des tenanciers de bars du Québec, constate, lui aussi, la disparition des bars de danseuses : « Il va en rester quelques-uns dans dix ans ».87 En 2025, on ne recense aucun bar de danseuses en Haute-Yamaska.

La prolifération des établissements voués à la sexualité spectacle et la surenchère de leurs services auront duré une cinquantaine d’années. Si leur déclin est attribuable à la contestation provenant de la société civile et des municipalités, l’émergence de nouvelles plateformes web et la pandémie de Covid-19 semblent aussi avoir joué un rôle non négligeable.88

Des recherches ultérieures nous renseigneront, espérons-le, sur cette parenthèse dans l’histoire du Québec durant laquelle « la nudité publique [fut] payante, donc morale ».89

- Michel Dorais, Les lendemains de la révolution sexuelle, VLB Éditeur, 1990, p. 28-29. ↩︎

- Ibid, p. 39. ↩︎

- Michel Dorais définit la sexualité spectacle comme un savant mélange de sensualité, de nouveauté et de sensationnalisme. Voir Michel Dorais, La sexualité spectacle. VLB Éditeur, 2011, p. 11. ↩︎

- Chris Bruckert et Martin Dufresne, « Re-Configuring the Margins : Tracing the Regulatory Context of Ottawa Strip Clubs, 1974-2000 », Canadian Journal of Law and Society, vol. 17 (no. 1), 2002, p. 70. ↩︎

- Alan Levy. « The West Passes the Topless Test : A Morality Play in Three Acts », Life, vol. 60 (no. 10), 11 mars 1966, p. 79 à 87 ». ↩︎

- Le gérant de l’hôtel York, M. Olivier Lamoureux, voulait en faire une cause type. « Des monokinis dans les cabarets de Montréal? » La Presse, 14 novembre 1966, p. 6. ↩︎

- Tenanciers et danseuses topless sont condamnés en vertu du Code pénal pour avoir donné un spectacle indécent ou en vertu du règlement municipal interdisant aux employés d’un club de s’asseoir avec les clients. Michel-G. Tremblay, « Une année fébrile à la « Cour du peuple » de Montréal », La Presse, 3 janvier 1969, p. 3 et 6. ↩︎

- La Voix de l’Est, 6 juin 1967, p. 3. ↩︎

- Voici comment le juge Pothier décrit le gogo topless: « La cour […] n’a pu trouver trace de l’exploitation du sexe dans les danses des accusées. Il s’agit d’une danse aux mouvements rapides qui reflète la vigueur et l’endurance de la jeunesse ». « Quatre causes de danseuses topless sont renvoyées », La Presse, 1er février 1968, p. 3 et 6 ; Jacques Benoit, « La Cour supérieure du Québec proclame : les costumes des danseuses ‘’topless’’ n’ont rien d’indécent », La Patrie, 25 février 1968, p. 2. ↩︎

- L’édition du 25 novembre 1969 du journal La Nouvelle Revue est la source la plus ancienne attestant la présence de tels spectacles. On y trouve deux publicités faisant la promotion de danse à gogo « topless ». La Nouvelle Revue, 25 novembre 1969, p. 18. ↩︎

- La Tribune, 24 décembre 1969, p. 20. ↩︎

- La Voix de l’Est, 6 septembre 1968, p. 1. Voir aussi La Voix de l’Est, 4 septembre 1968, p. 3. ↩︎

- Mario Gendron. (2011, 3 novembre.) Moralité contre modernité : un combat perdu d’avance. Société d’histoire de la Haute-Yamaska. ↩︎

- D’abord au Windsor, puis à l’hôtel Royal, avec l’ouverture de son bar-salon « La pieuvre ». La Voix de l’Est, 11 janvier 1971, p. 11 ; La Nouvelle Revue, 19 janvier 1971, p. 22. ↩︎

- En 1973, avec la cause Johnson c. R., la Cour suprême détermine que la seule présence de nudité totale ne suffit pas à rendre un spectacle indécent ou immoral. Le striptease arrive ensuite en Haute-Yamaska. D’abord au motel Belval, puis à l’hôtel Windsor. La Voix de l’Est, 31 janvier 1974, p. 2 ; La Voix de l’Est, 15 février 1974, p. 6. ↩︎

- La Voix de l’Est, 12 août 1974, p. 6. ↩︎

- Alain Beaulieu, Le festin de Salomé, roman, Éditions Druide, Montréal, 2014, p. 28. ↩︎

- La Voix de l’Est, 6 décembre 1974, p. 12. ↩︎

- La Voix de l’Est, 7 mai 1975, p. 10 ; La Voix de l’Est, 16 mai 1975, p. 12 ↩︎

- C’est le cas, par exemple, au club Hypersex et au Flash à gogo. La Voix de l’Est, 28 mai 1982, p. 7 ; La Voix de l’Est, 3 décembre 1984, p. 10. ↩︎

- Chris Bruckert et Colette Parent, « La danse érotique comme métier à l’ère de la vente de soi », Cahiers de recherche sociologique, numéro 43, 2007, p. 102. ↩︎

- R. c. Pelletier. (1999). 3 R.C.S. ↩︎

- Chris Bruckert et Colette Parent, op. cit. p. 101. ↩︎

- Ibid, p. 102. ↩︎

- Chris Bruckert et Colette Parent, op. cit. ; Kerwin Kay, « Naked but Unseen : Sex and Labor Conflict in San Francisco’s Adult Entertainment Theaters », Sexuality and Culture, vol. 3, 1999, p. 39-64. ↩︎

- André Duchesne. « Des bars de danseuses abritent de la prostitution », La Voix de l’Est, 21 juin 1995, p. 3. ↩︎

- Chris Bruckert et Colette Parent, op. cit. p. 104. ↩︎

- Yamilée Nicolas-Pierre (2011). L’écosystème des crimes de bars de danse érotique québécois. [Mémoire de maitrise, Université de Montréal]. Papyrus. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/6182 p. 125. ↩︎

- Yamilée Nicolas-Pierre, op. cit., p. 15. ↩︎

- Les cas de prostitution ne sont évidemment pas confinés au Québec et à la Haute-Yamaska. Ce phénomène est généralisé, aussi bien au Canada qu’aux États-Unis. ↩︎

- « La Régie ferme l’Empire du sexe », La Voix de l’Est, 28 septembre 1989, p. 5 ; Richard Gosselin, « Les danseuses de L’Empire du Sexe devant le juge ce matin », La Voix de l’Est, 29 juin 1988, p. 2. ↩︎

- Stéphane Champagne, « Danses à 10$ : un jugement trop flou pour que la police intervienne », La Voix de l’Est, 15 mars 1997, p. 3. ↩︎

- RACJ, 40-0308338, (2001, 2 octobre). ↩︎

- Yamilée Nicolas, op cit., p. 98. ↩︎

- Richard Gosselin, « Les nuits du Marlène sont comptées », La Voix de l’Est, 26 février 1998, p. 4. ↩︎

- Denis Poissant, « Septième descente en deux ans Chez Marlène », La Voix de l’Est, 6 mai 1998, p. 5. ↩︎

- André Duchesne, « Des bars de danseuses abritent de la prostitution », La Voix de l’Est, 21 juin 1995, p. 3. ↩︎

- Kerwin Kay, op cit., p. 46. ↩︎

- Yamilée Nicolas-Pierre, op cit, p. 81. ↩︎

- Jacques Bertrand, « Un client éméché abat le placier », La Voix de l’Est, 7 juillet 1980, p. 1 et 12 ; « Dix ans de pénitencier pour l’assaillant de Borduas », La Voix de l’Est, 24 octobre 1980, p. 3. ↩︎

- « Un portier du Casino accusé de vois de fait », La Voix de l’Est, 10 mars 1981, p. 3 ; « Portier condamné à $300 d’amende », La Voix de l’Est, 15 mai 1981, p. 7. ↩︎

- Claude Bélisle, « Quatre balles dans la tête », La Voix de l’Est, 19 novembre 1982, p. 2 ; « Le meurtre au Casino : toujours un mystère », La Voix de l’Est, 23 novembre 1982, p. 5. ↩︎

- Gérard Vachon, « Edith Tremblay aurait voulu se défendre », La Voix de l’Est, 13 septembre 1984, p 6-7 ; André Cyr, « Edith Tremblay acquittée », La Voix de l’Est, 13 novembre 1984, p. 3. ↩︎

- Vincent Larouche, « Les Hells auraient tué deux femmes par erreur en 1994 », La Presse, 27 octobre 2015. ↩︎

- Richard Gosselin, « Explosion dans l’entrée du Studio aux petites heures », La Voix de l’Est, 26 octobre 1994, p. 3. ↩︎

- Yamilée Nicolas-Pierre, op. cit. p. 59. ↩︎

- Ibid. p. 61. ↩︎

- Ibid. p. 51. ↩︎

- Cité dans Vincent Larouche, « Les Hells auraient tué deux femmes par erreur en 1994 », La Presse, 27 octobre 2015. ↩︎

- Richard Gosselin, « Fermé par la Régie des Alcools, le bar L’Excitation veut changer de vocation », 8 août 1995, La Voix de l’Est, p. 9. ↩︎

- Selon la même source, les véhicules du tenancier et de son partenaire d’affaires ont été incendiés en 1999. RACJ, 40-0264044, (2001, 15 mai). ↩︎

- RACJ, 40-0308338, (2001, 2 octobre). ↩︎

- Éric Yvan Lemay et Brigitte McCann, « Le propriétaire du Gatsby se sent impuissant », La Voix de l’Est, 18 janvier 2001, p. 5. ↩︎

- « Historians of the sexual revolution, however, have usually seen the 1980s and 1990s as a time of ‘backlash’. » Stepen Garton, Histories of Sexuality. Equinox Publishing Ltd, 2004, p. 228. ↩︎

- Danielle Leggett, « Un mouvement contre la porno dans le centre-ville », La Voix de l’Est, 27 avril 1983, p. 6. ↩︎

- Ibid. ↩︎

- Jean-Pierre Jodoin, « Le Bar 102 décroche ses affiches », La Voix de l’Est, 21 juin 1983 p. 3. ↩︎

- « Le conseil impuissant à interdire les affiches », La Voix de l’Est, 22 avril 1983, p. 3. ↩︎

- Jean-Pierre Jodoin, « La ville utilise son pouvoir…moral », La Voix de l’Est, 15 juin 1983 p. 5. ↩︎

- « Le conseil impuissant à interdire les affiches », La Voix de l’Est, 22 avril 1983, p. 3. ↩︎

- « Une enseigne qui choque les élus », La Voix de l’Est, 4 juillet 1985, p. 4. ↩︎

- Archives de la Ville de Granby, fonds Ville de Granby, dossier 495 @ 497 rue Principale. ↩︎

- Ibid ; Benoit Lapierre, « La Ville de Granby s’oppose à l’attribution de deux permis d’alcool ». La Voix de l’Est, 12 avril 1990, p. 5. ↩︎

- RACJ, 40-0765727, (2001, 17 mai). ↩︎

- Ibid. ↩︎

- Benoit Lapierre, « Un lave-auto pour se rincer l’œil », La Voix de l’Est, 11 mai 1990, p. 3. ↩︎

- Benoit Lapierre, « Canton de Granby : le conseil en guerre contre le lave-auto érotique », La Voix de l’Est, 10 mai 1990, p. 3. ↩︎

- Jacqueline de Bruycker, « Le Canton prêt à tout pour faire fermer le lave-auto érotique », La Voix de l’Est, 8 juin 1990, p. 4. ↩︎

- Règlement règlementant les établissements commerciaux de nature érotique ou pornographique sur le territoire municipal et règlementer également l’exploitation des jeux électroniques et arcades de jeux, Corporation municipale du canton de Granby, règlement no 395-90, adopté le 4 juillet 1990, entré en vigueur le 14 août 1990. ↩︎

- « Offensive contre le lave-auto érotique », La Voix de l’Est, 15 juin 1990, p. 7. ↩︎

- Jacqueline de Bruycker, « Le Canton prêt à tout pour faire fermer le lave-auto érotique », La Voix de l’Est, 8 juin 1990, p. 4. ↩︎

- Benoit Lapierre, « Canton de Granby : le conseil en guerre contre le lave-auto érotique», La Voix de l’Est, 10 mai 1990, p. 3. ↩︎

- Marie-France Létourneau, « Un complexe XXX au centre-ville », La Voix de l’Est, 26 février 2000, p. 3. ↩︎

- Ibid. ↩︎

- Marie-France Létourneau, « C’est un commerce qui va prôner la soumission des femmes », La Voix de l’Est, 1er mars 2000, p. 2. ↩︎

- Marie-France Létourneau, « Complexe érotique : l’opposition s’organise », La Voix de l’Est, 1er mars 2000, p. 3. ↩︎

- Benoit Lapierre, « Si M. Gassner veut poursuivre son projet, il va avoir du trouble », La Voix de l’Est, 7 mars 2000, p. 3. ↩︎

- Marie-France Létourneau, « Duchesneau convie les opposants à l’assemblée de lundi », La Voix de l’Est, 4 mars 2000, p. 6. ↩︎

- Éric Yvan Lemay, « Une foule survoltée au conseil », La Voix de l’Est, 7 mars 2000, p. 4. ↩︎

- Règlement modifiant le règlement numéro 1960-1991 de zonage afin de créer une zone commerciale Cc 0404 à même une partie des zones commerciales Cl 0401, Cc 0402 et Cc 0403, initialement adopté sous les projets de règlement numéros PP03-2000 et SP03-2000, Ville de Granby, règlement no 2340-2000, adopté le 9 juin 2000. Voir aussi Hugo Meunier, « Éloigner les commerces du sexe du centre-ville », La Voix de L’Est, p. 9. ↩︎

- Hugo Meunier. (2004, 18 septembre). Éloigner les commerces du sexe du centre-ville. La Voix de L’Est, p. 9. ↩︎

- Marie-France Létourneau. (2008, 21 octobre). Le Studio sera exproprié. La Voix de l’Est, p. 3. ↩︎

- Ibid. ↩︎

- Sophie Labrie. (2008, 24 octobre). Expropriation du bar Le Studio : le CALACS encourage la démarche. La Voix de l’Est, p. 13. ↩︎

- Pascal Faucher. (2016, 16 août). Le Studio poursuit le combat. La Voix de l’Est, p. 4. ↩︎

- Jean-Philippe Guilbault. (2023, 9 août). La dernière danse. Le déclin des petits bars de danseuses. Radio Canada. ↩︎

- Ibid. ↩︎

- René-Charles Quirion. (2022, 4 février). Quelles sont les conséquences du déclin des bars de danseuses érotiques? Radio-Canada. ↩︎

- Michel Dorais. (1990). Op. cit. p. 39. ↩︎