Avril 1869. La Yamaska Nord se déchaîne

Mario Gendron

Publié le 17 avril 2025 | Mis à jour le 17 avril 2025

Publié dans : Environnement

Le mercredi 21 avril 1869 restera gravé à jamais dans l’histoire de Granby et de toute la région, alors que le pont de la rue Principale de Granby s’écroule, emportant 11 personnes dans le déferlement d’une crue nivaleDébit important et soudain d’eau résultant de fortes pluies ou de la fonte rapide des neiges. exceptionnelle. En amont de ces événements tragiques, d’autres drames se déroulent ; moins dévastateurs et moins connus, ils causent néanmoins des inconvénients majeurs à beaucoup de propriétaires de barrages et de moulins, sans parler de la destruction en plusieurs endroits des voies de communication.

Mise en contexte

L’arrivée des colons dans les townships (cantons) de Granby et de Shefford, au tournant du XIXe siècle, coïncide avec la construction sur la Yamaska Nord des premiers moulins à scie et des barrages qui canalisent le pouvoir hydraulique. Il s’agit pour ces entrepreneurs pionniers de produire les matériaux nécessaires à l’installation des premiers habitants, presque tous cultivateurs. Quant aux moulins à grains, plus exigeants en capitaux et en énergie, ils seront construits quelques années plus tard.

Installés respectivement à Waterloo et à Warden, ce sont Ezekiel Lewis et John Mock qui, dès 1795, construisent les premiers barrages et moulins sur la branche nord de la rivière Yamaska. Leur initiative est suivie par celle de John Horner, de Granby, dont le moulin à scie daterait de 1810. Quant à Savage Mills, situé à mi-chemin entre Waterloo et Granby, ce n’est qu’en 1818 que John Savage jr, le fils du premier habitant du comté de Shefford, construit un barrage sur le 11e lot du 9e rang du canton de Shefford, ennoyant partiellement le 12e lot du même rang, et qu’il construit un moulin à scie rudimentaire sur la rive sud de la rivière Yamaska.

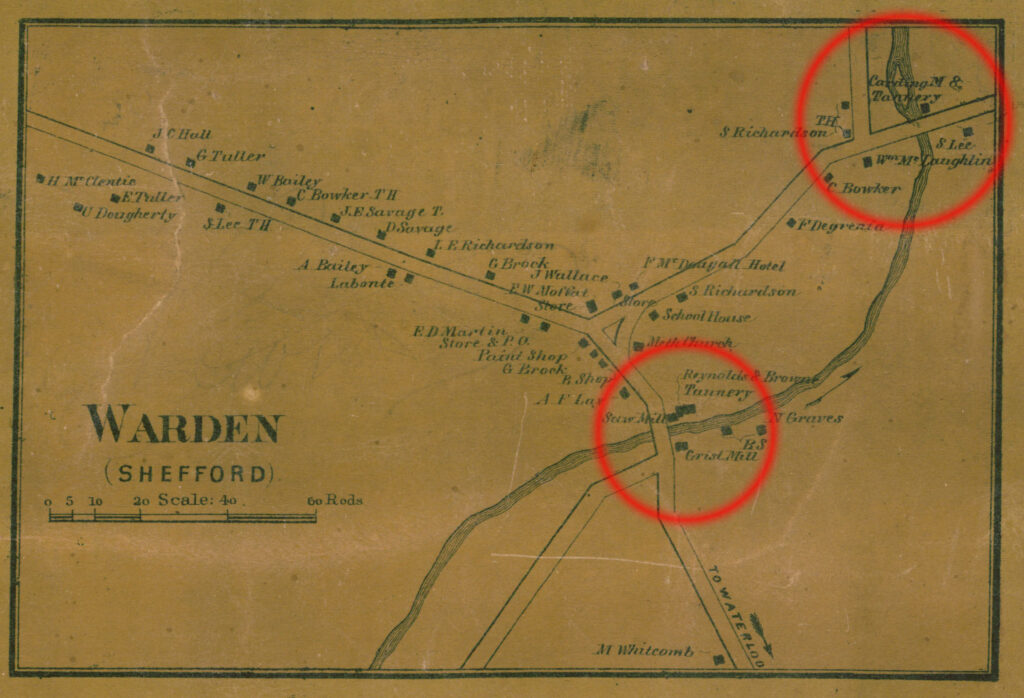

Bientôt, moulins à grains (Warden, Savage Mills), tanneries (Warden), fonderie (Waterloo) moulin à carde (Warden) et plusieurs autres équipements industriels sont construits dans l’objectif de fournir les produits nécessaires à la population locale et régionale. Or, si le développement de ces pôles industriels favorise la croissance démographique de Waterloo, de Warden et de Granby, il est sans effet notable sur la population de Savage Mills.

À la suite de cette poussée industrielle localisée, d’autres moulins à scie s’établissent le long de la rivière ; ils sont bien visibles sur la carte Walling de 1864. Ils appartiennent souvent à des cultivateurs qui, voulant profiter du fait que la rivière traverse ou borde leurs terres, construisent un barrage et exploitent une scierie de faible capacité.

Une crue nivale exceptionnelle

Les événements climatiques d’avril 1869 débutent à Waterloo, où la fonte rapide de la grande quantité de neige reçue au cours de l’hiver gonfle le lac de Waterloo, familièrement nommé frog pond, et inonde certaines parties du village. Les locaux du Waterloo Advertiser sont bientôt recouverts de 6 pouces d’eau (15 cm) et le journal doit momentanément cesser sa publication. La rue Foster est inondée et quelques familles sont dans l’obligation de quitter leurs résidences à la hâte. L’eau prendra deux jours à se retirer.

Le surplus d’eau accumulée dans le lac Waterloo n’a pas d’autre point de sortie que celui de son émissaire, la rivière Yamaska Nord. Incapable d’absorber une telle quantité de liquide, cette dernière déborde et se transforme en véritable torrent dans sa course vers Granby, situé 285 pieds (87 m) plus bas. Si le village de Waterloo subit peu de dommages, et ce, en raison du fait que le pont, attaché au barrage, résiste au déferlement des eaux, tous n’ont pas cette chance : sur les 10 barrages recensés entre le lac Waterloo et Granby, huit sont détruits, en plus de quelques ponts. Il n’est pas exagéré d’affirmer que l’activité économique sur cette portion de la rivière sera, pour un temps, lourdement entravée.

Entre Waterloo et Warden, sur une distance de quelques kilomètres, l’absence de barrages laisse libre cours à l’offensive des eaux. À Warden, cependant, les choses prennent une tout autre tournure. En 1869, ce hameau d’environ 150 habitants est un centre industriel dynamique, avec son moulin à farine, sa tannerie et son moulin à scie. Un peu en aval du noyau urbain, d’autres industries prennent place : moulin à carde, tannerie et moulin à scie. Non seulement l’irruption des eaux emporte-t-elle les deux barrages qui alimentent ces équipements, mais elle cause aussi de sérieux dommages au moulin à grains de William Farley qui, malgré tous ses efforts, ne réussit pas à le remettre en fonction avant le mois d’octobre suivant. En aval de Warden, c’est le barrage de Salby Lee, de même que ses moulins et sa tannerie, qui écopent.

Continuant sa descente accélérée, le courant se bute à tous ces petits barrages que cultivateurs et industriels ont construits au fil des ans afin de rentabiliser les « pouvoirs d’eau » ; aucun d’entre eux n’est en mesure de résister au trop-plein de la rivière. Les installations des Marston, Martin, Mahedy et McGoon subissent d’importants dégâts. À Savage Mills, le barrage est détruit, les moulins endommagés et le pont emporté, ce qui empêche toute communication entre le nord et le sud de la rivière. Le pont sera reconstruit plusieurs mois plus tard par Abram H. Savage, pour la somme de 200 $.

Sur la rivière Yamaska (centre), émissaire du lac Brome, la crue nivaleDébit important et soudain d’eau résultant de fortes pluies ou de la fonte rapide des neiges. d’avril 1869 sème la désolation à Brome Corner, West Brome, Fulford et West Shefford. Outre la destruction des barrages et les lourds dommages causés aux moulins et autres petites industries, plusieurs routes sont inondées et les voies de communication coupées.

Si les dommages causés par la crue nivaleDébit important et soudain d’eau résultant de fortes pluies ou de la fonte rapide des neiges. se comptent en milliers de dollars, aucune perte de vie n’est à déplorer. Pour l’instant du moins. Car le destin s’apprête à frapper Granby de cruelle manière. Après avoir ralenti son débit dans le grand marais situé en amont du village (aujourd’hui le lac Boivin), la rivière reprend sa course aux abords de Granby et traverse l’agglomération avec une furie encore inégalée.

Le 21 avril 1869, à 18 heures 50, une douzaine de personnes, hommes, femmes et enfants, se trouvent sur le pont de la rue Principale (Patrick-Hackett) et observent la rivière devenue torrent. Soudain, sans aucun signe avant-coureur, la culée sud du pont cède et précipite dans les eaux glacées les cinq femmes, les quatre enfants et les deux hommes qui s’y trouvent assemblés. Sauf pour un jeune garçon du nom de Rousseau, suspendu à une poutre par ses vêtements et rescapé à temps, toutes les personnes présentes sur le pont au moment de l’effondrement périssent noyées. À l’époque, cette tragédie fait la une de nombreux journaux et, encore aujourd’hui, elle demeure inscrite dans la mémoire collective grâce au toponyme Patrick-Hackett, le premier maire de Granby mort de façon tragique.

Ce qui n’était au départ qu’une banale inondation printanière s’est transformé en une catastrophe aux incidences humaines et matérielles incommensurables. Et si barrages et moulins sont bientôt reconstruits et que la vie économique reprend son cours, rien ne pourra jamais effacer la peine de John Bradford qui, en l’espace d’un court instant, voit la mort lui ravir ses enfants Minnie et Charles, sa femme et la sœur de cette dernière.