Le référendum de 1995 : une perspective régionale

Mario Gendron

Publié le 22 octobre 2025 | Mis à jour le 22 octobre 2025

Publié dans : Politique

Le 30 octobre 2025 marque les trente ans du référendum de 1995, un événement politique et national qui reste inscrit dans la mémoire collective et qui fascine tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du Québec. Cette commémoration est d’autant plus d’actualité que l’élection possible du Parti québécois en 2026 risque de replonger le Québec dans un troisième débat référendaire sur son avenir constitutionnel. C’est une conjoncture qui justifie amplement qu’on fasse un retour sur les résultats référendaires régionaux de 1995.

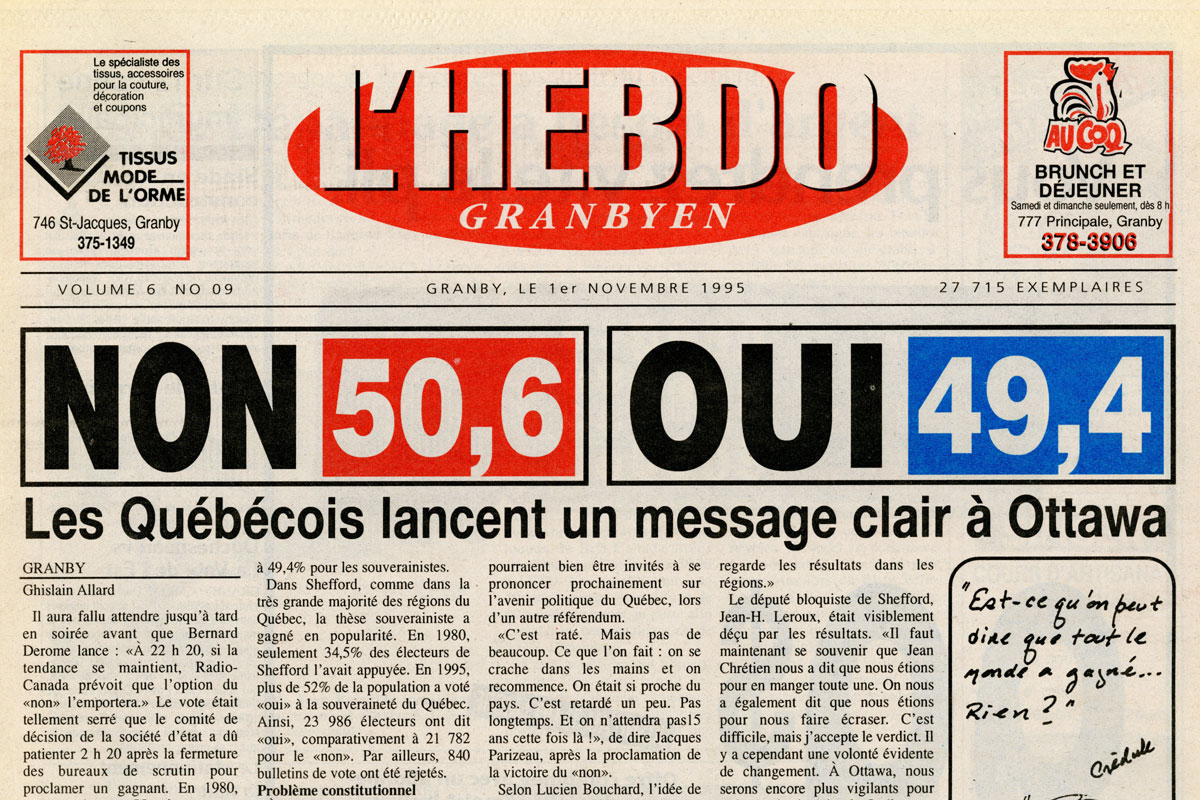

Les résultats

Avec un mince écart de 1,2 % entre les options du Oui et du Non sur près de 4,8 millions de votes enregistrés, le référendum du 30 octobre 1995 constitue une défaite amère pour les partisans de la souveraineté du Québec et une victoire à l’arraché pour les tenants d’un Canada uni. Mais qu’en est-il des résultats dans les MRC d’ Acton, de La Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi ?

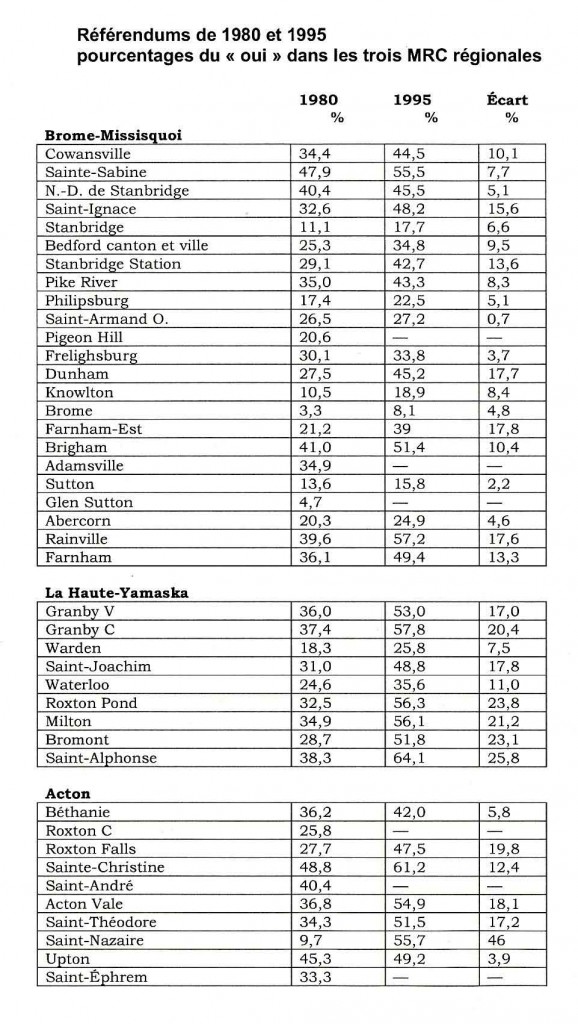

Examinons en premier lieu les tendances régionales du vote lors du premier référendum sur l’avenir constitutionnel du Québec, tenu en 1980. À cette occasion, la proposition de souveraineté-association est rejetée par six Québécois sur dix, mais par les deux tiers des habitants des municipalités qui, bientôt, formeront les trois municipalités régionales de comté (MRC). Sur les 44 bureaux de vote de la région, sept surpassent le résultat national de 40 % obtenu par le Oui. Les municipalités de Sainte-Christine (48 %), de Sainte-Sabine (47 %) et d’Upton (45 %) obtiennent les résultats positifs les plus élevés. Dans les territoires anglophones de Brome et de Sutton, au contraire, le rejet de la proposition gouvernementale est presque unanime.

Le retour des libéraux au pouvoir en 1985 met en veilleuse l’option souverainiste jusqu’à l’élection du Parti québécois en 1994 et l’organisation d’un deuxième référendum, l’année suivante. Par rapport aux résultats de 1980, les souverainistes effectuent des gains partout en région, obtenant l’appui de 53 % des électeurs dans les MRC de La Haute-Yamaska et d’Acton et de 38,6 % dans celle de Brome-Missisquoi. Les résultats enregistrés par l’option péquiste, supérieurs à ceux du niveau national dans 14 municipalités, franchissent 60 % dans Saint-Alphonse et Sainte-Christine et se situent entre 55 % et 60 % dans six autres localités. Dans la MRC de La Haute-Yamaska, le Oui l’emporte partout, sauf dans Warden, Waterloo et Saint-Joachim, où la présence anglophone est un peu plus importante. Scénario semblable dans la MRC d’Acton avec un Non gagnant dans Béthanie, Roxton Falls et Upton seulement. Dans Brome-Missisquoi, les résultats révèlent qu’au moins sept électeurs sur dix rejettent toujours l’option péquiste dans Stanbridge, Philipsburg, Saint-Armand, Knowlton, Brome, Abercorn et Sutton, ville et canton.

Les résultats référendaires de 1995 permettent de constater que la tendance du vote varie selon les impératifs sociodémographiques et historiques propres à la région. Partout où les populations anglophones sont encore présentes, le rejet de l’option souverainiste est cinglant. Ainsi en est-il dans le bastion anglophone de Brome, où le Oui récolte à peine 8 %. Il est intéressant de noter que parmi tous les townships de la région, c’est celui de Brome qui a résisté le plus longtemps à la poussée migratoire canadienne-française, commencée au milieu du XIXe siècle. Au contraire, dans les municipalités qui se sont développées grâce à une colonisation exclusivement canadienne-française, on remarque une nette tendance à voter Oui. Les municipalités à vocation agricole, telle Saint-Nazaire, Sainte-Christine et Saint-Alphonse sont celles où l’option souverainiste recueille le plus d’appuis. Or, la correspondance entre l’ethnicité et la disposition à voter Oui ou Non est loin d’être parfaite, puisque plusieurs francophones s’avouent fédéralistes, alors que d’autres, sans être les chantres d’un Canada uni, votent Non par crainte des conséquences négatives de la séparation du Québec.

Commentaires et réactions

Un vox pop de La Voix de l’Est, tenu le jour même du scrutin, nous renseigne sur l’humeur des gens de la rue en regard du choix existentiel qui leur est offert. Les 12 individus consultés par le quotidien se répartissent en deux groupes, ceux qui sont certains de leur décision et ceux qui disent être restés indécis jusqu’à la dernière minute…ou presque. Quelques personnes affirment leur position sans ambages. « Je n’ai jamais été indécise. Je suis nationaliste convaincue », dit une femme. Les propos de cet électeur laissent peu de doutes sur l’option qu’il a choisi de favoriser : « Les indécis ne sont pas suffisamment informés. Je me suis impliqué en politique dès 1980 et rien ne pourrait me faire changer d’avis ». Un homme affirme qu’il est décidé depuis longtemps et qu’il « n’y a jamais eu aucun flottement dans [sa] décision ».

Pour certaines personnes, le choix référendaire représente un problème de conscience qui les plonge dans l’incertitude. « C’est une décision importante », résume un indécis. Un autre confesse avoir hésité tout au long de la campagne référendaire et ne s’être décidé qu’après « beaucoup de réflexion ». Indécise jusqu’à la fin, une femme avoue que son choix s’est confirmé peu après le 27 octobre, journée qui a vu déferler des milliers de Canadiens Anglais au centre-ville de Montréal lors du Unity Rally, nommé aussi Love-In. « Je considère que cela a été une erreur de faire venir des gens des autres provinces pour essayer de nous convaincre », dit-elle pour expliciter sa décision. Une interviewée déclare s’être décidée le jour même du vote ; dans son témoignage, elle affirme qu’elle aurait souhaité « une troisième option », ce qui traduit bien la position ni chair ni poisson de plusieurs Québécois sur la question de l’avenir constitutionnel de leur province.

Au lendemain du référendum historique, députés, maires et éditorialiste sont sur la ligne de front pour commenter les résultats du vote. Et tous, ou presque, affirment que la quasi-victoire du Oui ne laisse qu’une option au gouvernement de Jean Chrétien : négocier de bonne foi avec le Québec en donnant son aval à certaines des revendications exprimées dans le défunt Accord du lac Meech de 1990.

Bernard Brodeur, député libéral provincial de Shefford, énonce la nécessité pour le gouvernement fédéral de s’entendre avec le Québec. Selon lui, les autres provinces, secouées par le résultat du vote, seront certainement plus conciliantes par rapport aux demandes québécoises. « C’est peut-être la dernière chance du Canada », dit-il. Une de ses craintes, c’est qu’un troisième référendum soit bientôt déclenché par le premier ministre Jacques Parizeau.

Bernard Brodeur, député provincial de Shefford, vote à l’occasion du référendum de 1995. (©SHHY, fonds La Voix de l’Est, P050-S5-SS7-D5-P001 | Richard Chagnon, photographe)

Les frères Pierre et Denis Paradis sont députés de Brome-Missisquoi, le premier à Québec, le second à Ottawa. Les deux hommes ont le triomphe modeste. Constatant les résultats serrés du vote, Pierre Paradis lance, avec une pointe d’ironie : « Il y a un Bon Dieu pour le Québec et le Canada, mais faudrait pas exagérer sur les miracles ». Sur un ton plus sérieux, il avance que les camps du Oui et du Non doivent tirer trois leçons de cette expérience. La première, c’est qu’il ne faut jamais prendre le pays pour acquis ; la deuxième est de faire preuve de patriotisme chaque jour et non deux semaines à tous les quinze ans ; la troisième est qu’il faut réunir le Québec, maintenant plus divisé que jamais.

En définitive, le maire de Cowansville, Jacques Charbonneau, est le seul politicien à ouvertement se réjouir de la victoire du Non. Il se félicite non seulement qu’« en démocratie c’est la majorité qui l’emporte », mais il prédit aussi que ce résultat va permettre la relance de l’économie grâce à un dollar à la hausse et à des taux d’intérêt à la baisse. On sent chez l’homme tout le soulagement que procure la victoire, serrée, mais réelle, de l’option fédéraliste.

Quant à Valère Audy, éditorialiste à La Voix de l’Est, il s’en tient à la position centriste devenue sa marque de commerce au fil des ans. Sans surprise, il écrit que la bataille référendaire n’a pas fait de vainqueurs. Il ajoute cependant que Jean Chrétien se trouve désormais dans une position des plus inconfortables, sur une corde raide : « Ou il bouge, ou il passera pour le fossoyeur du Canada », insiste le prolifique éditorialiste.

Conclusion

L’idée de l’indépendance du Québec fait partie du paysage politique depuis le début des années 1960. Mouvement marginal dans ses commencements, il ne cesse de recruter des adeptes au fil des ans ; en 1967, la fondation du Mouvement Souveraineté-Association par René Lévesque lui donne une impulsion considérable. Les espoirs trahis du référendum de 1980 freinent pour un temps l’option souverainiste et seule une poignée d’irréductibles, dont Jacques Parizeau devient le chef incontesté, semble toujours y croire. Or, l’échec des Accords du lac Meech (1990) et le résultat non concluant du référendum pancanadien de Charlottetown (1992) donnent un nouveau souffle au mouvement souverainiste. Le référendum de 1995 constitue ainsi l’aboutissement d’une longue période au cours de laquelle toutes les tentatives pour satisfaire les demandes constitutionnelles répétées du Québec ont conduit à l’échec. En février 1995, un sondage révélait qu’à peine 40 % des Québécois avaient l’intention de répondre Oui à l’option référendaire, qui, finalement, allait rallier près de 50 % des électeurs. Aussi, bien malin celui qui pourrait prédire l’issue d’un troisième référendum.