Granby au rythme des tarifs douaniers (1850-2000)

Des années 1850 à 2000, libre-échange, barrières tarifaires, Accords du GATT et ALÉNA ont ponctué les échanges économiques entre Granby et son puissant voisin du Sud. Alors que l’intention du président américain Donald Trump est d’entraîner le Canada dans une guerre commerciale, dont l’imposition de droits de douane de 25 % n’est peut-être qu’un prélude, il convient de recourir aux lumières de l’histoire afin de mieux comprendre les conditions inhérentes à cette relation commerciale, tantôt tranquille, tantôt chaotique. Comment l’économie de Granby s’est- elle adaptée aux contingences de ce voisinage ? Voilà une question à laquelle ce texte tente de répondre.

C’est à l’industrie que Granby doit son statut de capitale régionale et la position enviable qu’elle occupe sur la courte liste des agglomérations québécoises de moyenne importance.1 Or, croissance industrielle et élargissement des marchés doivent marcher de concert, car la demande locale et régionale ne peut suffire à absorber la production massive des manufactures. En 1891, par exemple, les 250 travailleurs et travailleuses de la Granby Rubber produisent 40 000 paires de couvre-chaussures par semaine, soit plus de deux millions d’unités par année. Quant à la capacité de production de la Miner Rubber (1910), elle est de 20 000 paires de couvre-chaussures…par jour.

Lorsque le Traité de Réciprocité entre le Canada et les États-Unis se met en place, en 1854, Granby est un centre de services d’environ 400 habitants. Son industrie est embryonnaire : moulins à scie, à farine, à carde ainsi qu’une petite tannerie comblent les besoins locaux, sans plus. Jusqu’à la fin de cette période de libre-échange, en 1866, le village progresse assez peu, et ce, malgré l’arrivée du chemin de fer en 1859. À cette époque, c’est Waterloo qui canalise le gros de l’activité économique et les industries les plus importantes.

La fin de la réciprocité conduit le Canada à imposer des tarifs modérés sur une foule de produits alimentaires et industriels en provenance des États-Unis. Mais ces tarifs se révèlent trop peu élevés pour faire obstacle à la pratique américaine du dumping, une opération qui consiste à vendre à des prix inférieurs à ceux du marché, et ainsi paralyser le développement industriel régional. En 1881, le village de Granby compte encore peu d’industries et toutes appartiennent à un seul et même homme, S.H.C. Miner.2 Mais les choses sont sur le point de changer.

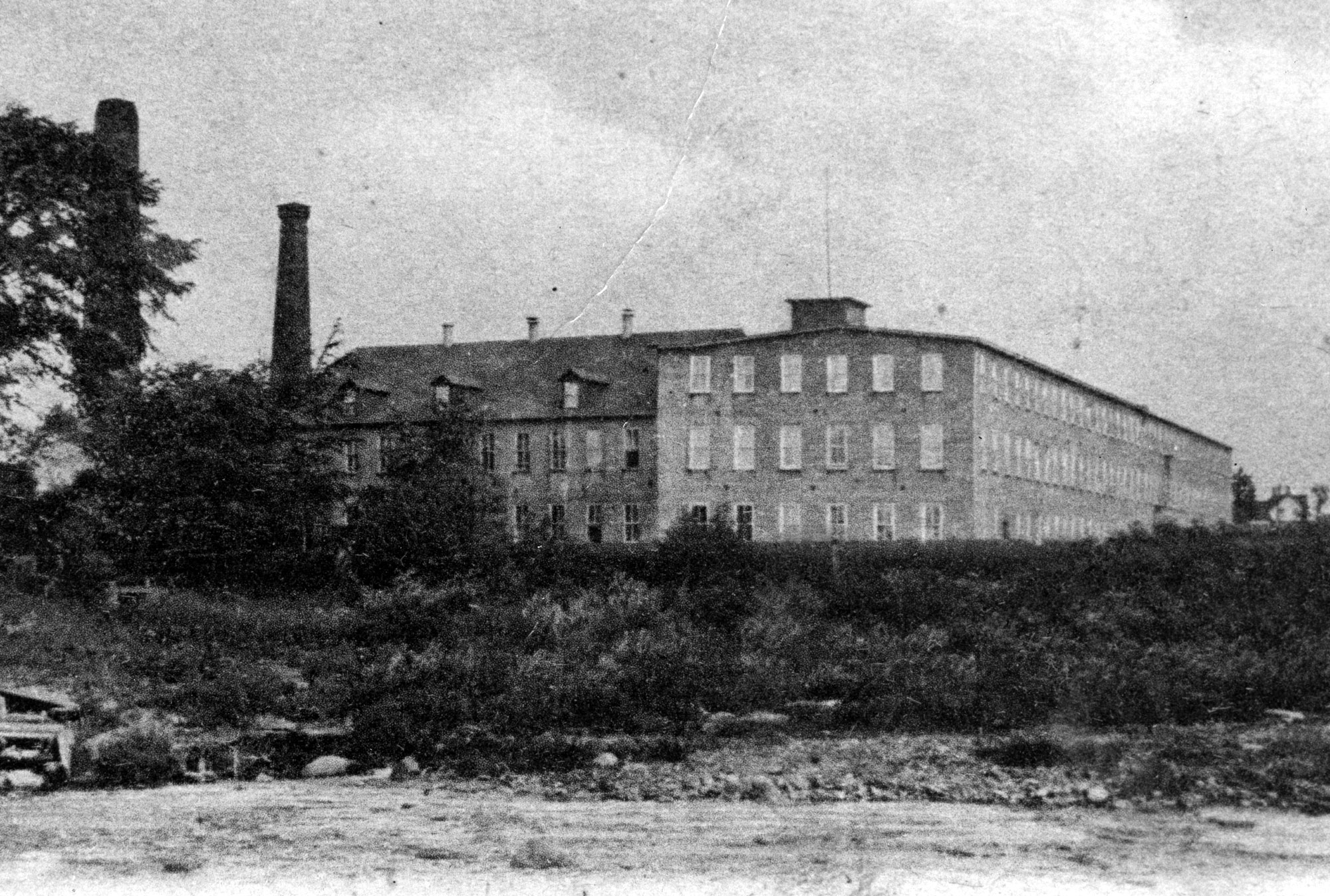

La Politique nationale du gouvernement Macdonald, qui entre en vigueur en 1879, jumelée à l’esprit d’initiative de S.H.C. Miner, enclenche le démarrage industriel de Granby. Car en imposant des droits de douane de 25 % à 30 % sur la plupart des marchandises importées, l’intention avouée du gouvernement fédéral est de mettre l’industrie canadienne, québécoise et, par extension, granbyenne à l’abri du compétiteur géant. Et le monde d’assister, ébahi, à la naissance de ces grandes manufactures qui mobilisent des capitaux immenses, une force motrice colossale et une multitude de travailleurs. C’est grâce à l’imposition de tarifs douaniers de 25 % sur les articles en caoutchouc que S.H.C. Miner sera en mesure de fonder la Granby Rubber en 1882, la première grande usine de Granby, qui emploiera bientôt 300 travailleurs et travailleuses. Élu maire en 1893, ce dernier n’aura de cesse de favoriser la venue d’entreprises par tous les moyens à sa disposition. À partir de ce moment, le développement industriel fera boule de neige et l’ouverture de manufactures de tabac (Empire Tobacco et Payne Cigars), de meubles en osier (Giddings Ltd.), de boîtes en bois (Meyer Thomas Co.), entre autres initiatives, propulsera Granby au rang de centre industriel de première importance au Québec.

En 1912, alors que sa population atteint les 4 000 habitants, Granby compte six usines de 100 travailleurs ou plus. La fondation de la Miner Rubber (1910), où 1 500 personnes travaillent en 1930, pousse la ville vers de nouveaux sommets. Aux effectifs de cette gigantesque usine, il faut ajouter les 300 travailleurs de la Granby Elastic Web d’Ernest Boivin et les 700 ouvriers de l’Imperial Tobacco. Sans les tarifs douaniers imposés en 1880, Granby serait-elle devenue une ville industrielle de premier plan ? Tout permet d’en douter.

Les Américains vont riposter aux droits canadiens en leur opposant des contre-tarifs qui, à proprement parler, ferment leur marché à nos entreprises. Or, le Canada possède un atout majeur : un accès libre de droits vers les pays qui composent le Commonwealth britannique, ces derniers devenant ainsi les principaux clients extérieurs des industries granbyennes. La Miner Rubber exporte ses bottes, couvre-chaussures et vêtements en caoutchouc vers 50 pays, mais les Dominions et dépendances britanniques en sont les principaux acheteurs. Quant à la Granby Elastic Web, elle écoule le quart de ses produits en tissus élastiques en Australie, Nouvelle-Zélande et en Angleterre, entre autres pays.

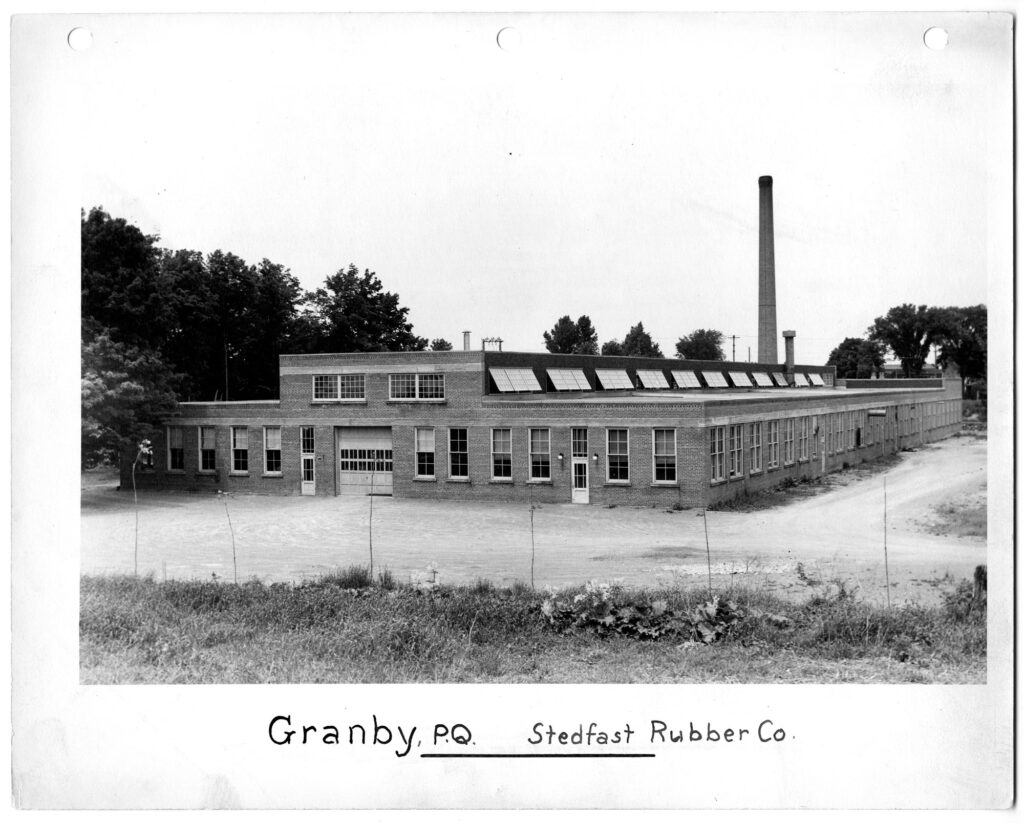

Mais qu’en est-il des entreprises américaines qui voudraient vendre leur production au Canada ? Peuvent-elles esquiver les tarifs ? Le maire de Granby Ernest Boivin, dans une allocution diffusée sur les ondes de CKAC et publiée dans La Presse du 16 mars 1925, répond à cette question : « Les manufacturiers américains qui veulent éviter les droits de douane sur les produits qu’ils vendent au Canada et jouir de la préférence britannique ne trouveront nulle part meilleur endroit [Granby] pour établir une usine canadienne ». Les industriels américains doivent donc s’établir en sol canadien s’ils souhaitent éviter de payer des droits de douane sur leurs produits. Plusieurs compagnies du secteur du textile, dont la maison-mère est aux États-Unis, vont profiter de cette brèche tarifaire pour s’installer à Granby, attirés aussi, il faut le souligner, par les bas salaires qu’on y verse. Entre 1929 et 1932, cinq filiales d’industries américaines ouvrent leurs portes à Granby. Sauf dans un cas, chacune d’elles engagera plus de 100 travailleurs en 1940.

Cet apport en capitaux extérieurs permet non seulement à Granby de diversifier son économie, mais aussi de limiter les conséquences de la crise économique de 1929.

À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, le développement industriel de Granby s’inscrit dans un contexte économique international dominé par les Accords du GATT, adoptés en 1947. Les effets immédiats de ces ententes commerciales, premiers pas vers la mondialisation des échanges, sont de restreindre l’accès aux marchés étrangers de plusieurs usines de Granby, tout en permettant la concurrence grandissante des produits asiatiques sur les marchés nationaux. Les nouveaux diktats de l’économie mondiale poussent alors Granby dans un long processus de reconversion industrielle qui, à son aboutissement, au cours des décennies 1970 et 1980, aura fait disparaître les secteurs traditionnels du tabac (Imperial Tobacco) et du caoutchouc (Miner Rubber) et mis à mal celui du textile. Confrontés à la concurrence féroce des pays étrangers, les grands ensembles industriels du tournant du XXe siècle révèlent leur vétusté et leur inefficacité, des faiblesses jusque-là passées presque inaperçues en raison des protections tarifaires.

La Miner Rubber, par exemple, n’arrive plus à concurrencer les produits en provenance des pays émergents qui envahissent le marché canadien ; en 1974, l’adoption du projet de loi C-72, qui accorde une entrée libre aux couvre-chaussures et aux bottes en caoutchouc, donne le coup de grâce à ce qui fut la plus grande usine de l’histoire de Granby. Selon le témoignage d’un des contremaîtres de la compagnie3, l’introduction sur le marché de souliers de course (tennis) fabriqués en Asie a mis un terme à la production de l’usine granbyenne, et ce, en quelques mois à peine. Dans le secteur des textiles, les fermetures de l’Elastic Web (1969), de la Thor Mill (1977) et de la Montrose (1980) enlèvent près de 700 emplois aux effectifs ouvriers de la ville. Cependant, la compétition accrue force certaines filatures à s’équiper de nouvelles technologies et à rester compétitives.

En résumé, la mort des vieilles manufactures coïncide avec la fin des liens privilégiés que l’industrie granbyenne entretient avec les pays du Commonwealth. Désormais, presque toutes les exportations prendront la direction des États-Unis.

Malgré le déclin de l’industrie traditionnelle, la création de plusieurs petites et moyennes entreprises permet à Granby d’augmenter le nombre de ses travailleurs d’usine, qui passe de 6 000 à 7 800 entre 1964 et 1986. Cette poussée de croissance, Granby la doit aux initiatives des entrepreneurs locaux, mais aussi aux généreux programmes d’aide gouvernementaux destinés à faciliter la conversion industrielle, devenue nécessaire par la diminution rapide des droits de douane. Et la formule fonctionne.

Jusqu’en 1975, 65 projets d’agrandissements ou d’implantations sont réalisés dans Granby et la région immédiate, portant à plus de 3 000 le nombre des emplois créés par ces investissements. Parmi les entreprises responsables de ce boum économique, on note la présence de 32 industries européennes, ce qui prouve qu’il est toujours possible de diversifier son économie. Un journaliste du Devoir, impressionné par la présence des industries européennes à Granby, n’hésitera pas, en 1987, à nommer la ville « La petite Europe des Cantons-de-l’Est »4. Mais la source européenne va bientôt se tarir. Si la fin des programmes de subventions gouvernementales explique en partie la désaffection des investisseurs d’outre-mer, c’est l’évolution des conditions du commerce international qui en est surtout responsable. Beaucoup d’industries parviennent dès lors à fournir le marché américain à partir de l’Europe à moindre coût que si elles étaient établies au Canada.

Si Granby trouve une partie de son salut dans l’investissement européen, elle puise les conditions essentielles de sa relance dans le dynamisme des industriels locaux et canadiens. En 1984, Georges Nydam, directeur du Commissariat industriel de Granby, évalue que « 70 % de la croissance d’emploi est généré par le milieu d’affaires local »5. Cette nouvelle économie, plus compétitive, favorise la croissance de petites unités de production capables de réagir rapidement aux exigences changeantes de la demande. Désormais, les secteurs du bois, de l’imprimerie et des plastiques sont largement contrôlés par des capitaux locaux. Quant au secteur de la métallurgie, il progresse rapidement au cours des années 1960 et 1970 avec la création de 50 entreprises. Cette dernière évolution répond parfois à la demande des marchés national ou extérieur, comme dans le cas de la Velan Engineering (1975), un fabricant de valves pour l’industrie pétrolière et nucléaire, mais elle repose le plus souvent sur les besoins de l’économie locale.

La mise en place de l’accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), en 1994, s’inscrit dans la foulée de la diminution des tarifs, en marche rapide depuis la fin des années 1940. Déjà en 1995, 132 entreprises de la MRC de La Haute-Yamaska, qui représentent les trois quarts de toute la main-d’œuvre industrielle régionale, exportent une partie de leur production aux États-Unis. L’ouverture de l’économie granbyenne au marché américain semble porter ses fruits, comme le démontre l’augmentation du nombre des travailleurs d’usine qui dépasse les 9 000 à l’approche de l’an 2000. La ville demeure ainsi l’une des plus industrielles du Québec et le royaume de la petite et moyenne entreprise. Le dynamisme des gens d’affaires n’est pas étranger aux succès économiques que connaît Granby pendant cette période ; leurs associations et organismes représentatifs s’adaptent aussi bien aux défis de la mondialisation qu’à ceux de l’intégration régionale.

Si des droits de douane de 25 % sont imposés par l’administration Trump aux exportations canadiennes, on doit s’attendre à une onde de choc dont plusieurs usines de Granby pourraient subir les effets dévastateurs. Après avoir collaboré et échangé pendant plusieurs décennies avec nos voisins du Sud, voilà que des circonstances politiques inopinées menacent tout ce qui avait été patiemment construit, et ce, au nom d’une politique passéiste qui fait abstraction des ententes déjà conclues et des lois les plus élémentaires de l’économie.

Mais si le passé est garant de l’avenir, comme on le dit familièrement, il y a fort à parier que la Princesse des Cantons-de-l’Est soit en mesure de relever ce nouveau défi avec brio. Car hier comme aujourd’hui, Granby abrite une population qui a comme trait commun de ne pouvoir compter que sur ses propres moyens et dans son capital humain pour assurer son développement. Rien ni personne ne peut changer cet état de fait, fût-il président des États-Unis.

- À ce sujet, voir Mario Gendron. (2022, 28 janvier). Granby, ville industrielle (1882-2000). Société d’histoire de la Haute-Yamaska. ↩︎

- Pour en savoir plus sur les industries de la famille Miner, voir Cecilia Capocchi et Louis-Charles Cloutier Blain. (2022). Les Miner, des entreprises et des hommes. Société d’histoire de la Haute-Yamaska. ↩︎

- Mario Gendron et Stéphanie Laliberté. (1987). Nous autres à la Miner [Film]. Société d’histoire de Shefford. ↩︎

- Michel Van de Walle. (1987, 13 juin). Granby, la petite Europe des Cantons de l’Est. Le Devoir. Cahier B, p. 7. ↩︎

- Georges Nydam. (1984). Stratégie de développement industriel. Fonds Paul-O. Trépanier (P063), Société d’histoire de la Haute-Yamaska. ↩︎